土曜日, 2月 14, 2004

常識は論理だけでは覆らない

例えば、かつては日本では大きな企業に勤めるということが生涯を安定して過ごせることとイコールだって考えられてきた。今では、そういうことが少し怪しいんじゃないかって薄々感じる若い子が増えてきている」

会社とか、そういう組織で強いところっていうのは強い制度を持っているために強いんじゃなくて、自分を変える仕組みが備わっているから強いんだって言われているし」

ところが、ラマルク(Chevalier de Lamarck[1744-1829])やキュヴィエ(Georges Leopold Cuvier[1769-1832])といった博物学者が18世紀末以降に地層に埋まっていた化石の本格的研究に着手してから常識化したに過ぎない」

でも、そもそも地層というのが過去の堆積物なんだってことも常識じゃなかった。そういう状況だったから、恐竜の化石は悪魔だとか言われたり、恐竜じゃないけどサンショウウオの化石がノアの洪水の時に溺れてしまった人だとかって信じられていた」

それは論理的に考えていってそういう結論に達したのだけれども、それはラマルクやキュヴィエ達が登場する時代までは常識化はしなかった」

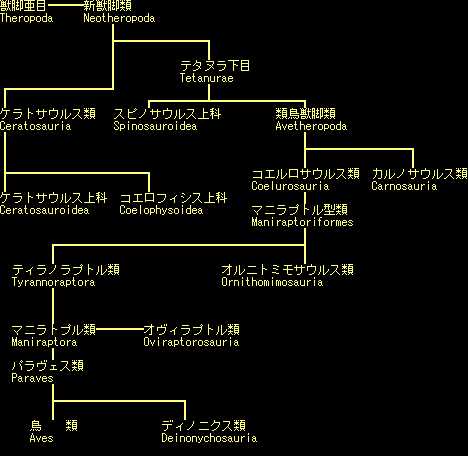

| 竜盤目(Saurischia) | 骨盤が爬虫類型の恐竜。 | ||

| 獣脚亜目(Theropoda) | カルノサウルス(Carnosauria)下目 | 大型肉食恐竜 | |

| ケラトサウルス下目(Ceratosauria) | |||

| コエルロサウルス下目(Coelurosauria) | 小型肉食恐竜 | ||

| 竜脚亜目(Sauropodomorpha) | 原竜脚下目(Plateosauridae) | ||

| 竜脚下目(Sauropoda) | 大型草食恐竜 | ||

| 鳥盤目(Ornithischia) | 骨盤が鳥型の恐竜 | ||

| 鳥脚亜目 | |||

| 剣竜亜目 | 背中に2列の骨板を持っている恐竜 | ||

| 曲竜亜目(Thyreophora) | 背中が鎧状になっている恐竜 | ||

| 堅竜亜目(Pachycephalosauria) | 頭頂部が厚い頭骨に覆われた恐竜 | ||

| 角竜亜目((Ceratopsia)) | 東部に大きな角を持つ恐竜 | ||

恐竜大図鑑―よみがえる太古の世界 ナショナル・ジオグラフィック

ポール バレット (著), Paul M. Barrett (原著), Raul Martin (原著), Kevin Padian (原著), 椿 正晴 (翻訳), ラウル マーチン, ケビン パディアン

近未来予想図

そういうのって、例えば、ゴジラにしても日本のオリジナルだと怪獣ってことになるけど、米国のリメーク版だと怪獣という範疇から抜け出そうっていうところが感じられる」

言っていること結局は同じじゃない。本当に科学的かっていうとアレだけど」

『22世紀から回顧する21世紀全史』なんて科学的な思考法が満載の読み物。

おっと、科学的思考なんていうと突っ込みが入りそうだ。科学的思考に根拠付けられた読み物といったところかな。

ビジネスマンでこの手の本を読む人はあまりいないのかもしれないけど、有望な事業分野を探っているビジネスマンにこそ、この書を薦めたいね」

この本の中に未来の東京のビジネスシーンが出てくるでしょ」

それだけだと、なんだということになる。でも、その企業が遺伝子関連企業だってことがミソ。遺伝子関連企業って言い方はちょっとアレだけど」

遺伝子操作、遺伝子組み換えが当たり前になった時代にあっては、あらゆる食料品の安全性を消費者が求めるようになるのが当たり前。そうなると、あらゆるものの遺伝子情報と個人のアレルギー情報などをデータベース化しているような企業が台頭してくるというシナリオはありうるわね」

だからこそ、ビジネス書としても読みたい一冊だと思うな」

22世紀から回顧する21世紀全史

ジェントリー リー (著), マイクル ホワイト (著), Gentry Lee (原著), Michael White (原著), 高橋 知子 (翻訳), 対馬 妙 (翻訳)

変わるもの変わらないもの

確かに京都は桓武帝による794年の平安京遷都から1000年以上もの間、日本の首都だったということから多くの歴史的建造物が残されているわ。

でもね、東京も事実上は徳川家が江戸に入府した時から数えて約300年もの間首都だったわけでしょ」

そう言うんでしょ。

戊辰戦争だとか、関東大震災とか、太平洋戦争時の大空襲によって、その度毎に壊滅的な打撃を受けたということは考慮しなくちゃいけないよ」

まぁ、そういうことを割り引いても、もう少し江戸の面影が残っていても良いようにも思えるのよ。ほら、江戸時代には大名屋敷がそこいらじゅうにあったわけでしょ」

明治維新後に江戸が首都ではなくて、一時考えられていたように大阪に首都が置かれていたりしたのなら、江戸も京都のようになっていたかもしれないね」

東京の場合は町並みも道筋もすっかり変わってしまっているところが多いように思うのよ。江戸時代の痕跡が薄くなってしまったということも残念だけど、戦前の町並みの痕跡というのもすっかり無くなってしまっているでしょ」

逆に、変わっていないところを見つけると嬉しくなるよ」

東京の戦前 昔恋しい散歩地図

アイランズ (編集)

金曜日, 2月 13, 2004

喪失の国、日本

本の題名が洒落ている。思わず、その題名に引き寄せられて本書を手にとった。欧米の人達の目から見た日本像というのは数多ある。

インド人の目から見たというのはどうなのだろうか。私は初めてである。

著者は92年4月から94年1月まで日本に市場調査の為に滞在したとのこと。そして、日本の現状とインドとを比較して驚き嘆き感嘆する。

日本の文化が並べる文化であり、インドの文化が混ぜる文化だというのは面白い観察だ。今まで、そういうことは考えつきもしなかった。言われてみると、その通りだと頷けるところもある。何と言っても、インドはカレーの国。カレーは色々な素材を入れてぐつぐつとやるではないか。

それはそうなのだが、日本でも鍋がある。鍋に麺から魚から肉から何でも入れてグツグツとやる。だから、日本とインドとで違いはないとも言えるかもしれない。そうではあっても、その視点が非常に興味深いと感じた。

例えば、日本の文化は恥じの文化だと言われているが、その恥は、著者はそうした言葉を直接には使ってはいないのだけれども、相対的な恥であって絶対的な恥ではないのだと看破している。

それは見事な洞察だと言って間違いないだろう。日本における恥じらいの度合いが変化してきたというわけではない。もともと、日本における恥という概念は仲間内だけでは恥を極度に感じるけれども、仲間でない人々の前では恥じを全く感じないという、そういう恥じなのである。これは、薄々は日本人自身も感じていると思う。但し、本質的であるだけに、そして日本の文化が恥じの文化であるという考えが浸透しているだけに、そうしたことを簡単には認めることは難しいということはあるだろう。

その点、インド人である著者には何ら躊躇いもない。

ここまでで終わってしまうと本書の面白さを半分も伝えたことにはならないだろう。

本書は単に日本とインドの文化を比較しただけではなく、急速に失われていきつつある日本の文化の証言者として、その喪われつつあるものを指摘している。

「ラスト・サムライ」で日本の武士道という古風なものに注目が集まっている時期だけに、インド人の目を通して日本が90年代を境に喪っていったものを再認識するには良い機会を提供してくれる。

喪失の国、日本―インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」 文春文庫

M.K.シャルマ (著), 山田 和

インド人の目から見たというのはどうなのだろうか。私は初めてである。

著者は92年4月から94年1月まで日本に市場調査の為に滞在したとのこと。そして、日本の現状とインドとを比較して驚き嘆き感嘆する。

日本の文化が並べる文化であり、インドの文化が混ぜる文化だというのは面白い観察だ。今まで、そういうことは考えつきもしなかった。言われてみると、その通りだと頷けるところもある。何と言っても、インドはカレーの国。カレーは色々な素材を入れてぐつぐつとやるではないか。

それはそうなのだが、日本でも鍋がある。鍋に麺から魚から肉から何でも入れてグツグツとやる。だから、日本とインドとで違いはないとも言えるかもしれない。そうではあっても、その視点が非常に興味深いと感じた。

例えば、日本の文化は恥じの文化だと言われているが、その恥は、著者はそうした言葉を直接には使ってはいないのだけれども、相対的な恥であって絶対的な恥ではないのだと看破している。

それは見事な洞察だと言って間違いないだろう。日本における恥じらいの度合いが変化してきたというわけではない。もともと、日本における恥という概念は仲間内だけでは恥を極度に感じるけれども、仲間でない人々の前では恥じを全く感じないという、そういう恥じなのである。これは、薄々は日本人自身も感じていると思う。但し、本質的であるだけに、そして日本の文化が恥じの文化であるという考えが浸透しているだけに、そうしたことを簡単には認めることは難しいということはあるだろう。

その点、インド人である著者には何ら躊躇いもない。

ここまでで終わってしまうと本書の面白さを半分も伝えたことにはならないだろう。

本書は単に日本とインドの文化を比較しただけではなく、急速に失われていきつつある日本の文化の証言者として、その喪われつつあるものを指摘している。

「ラスト・サムライ」で日本の武士道という古風なものに注目が集まっている時期だけに、インド人の目を通して日本が90年代を境に喪っていったものを再認識するには良い機会を提供してくれる。

喪失の国、日本―インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」 文春文庫

M.K.シャルマ (著), 山田 和

承久の変が産んだ伝説

実際、実朝の暗殺後、政治の実権を再び京都の朝廷に戻すべく幕府に叛旗を翻す。だけど、御家人達の結束は固く京都勢は敗れ去ってしまう」

勝った鎌倉幕府は仲恭帝を廃帝し、替わって後堀川帝を立てる。ここに、天皇の権威は崩れ去ったと言えるね。さらに、土御門上皇を土佐へ順徳帝を佐渡へ、後鳥羽法皇を隠岐に流した。皇族、しかも天皇位にあった人を流すというのだから凄まじい。でも、それは、それだけ朝廷の力を恐れていたということの裏返しとも言えるね。まぁ、朝廷そのものの力というよりは朝廷が関東以外の武家勢力によって担がれるということを恐れたということになるだろうけど」

後鳥羽法皇にも順徳上皇にも通説とは異なる伝説が言い伝えられている。

後鳥羽法皇の場合、通説では大阪から海に出て姫路に上陸、播磨から船坂峠を越えて備前に入り院庄から美作、伯耆へと向かったとされる。だけど、実際は法皇を慕う地元武士による法皇の奪回を恐れて姫路ではなく尾道から三原付近に上陸。御調(みつぎ)、吉舎(きさ)を通って高野の功徳寺で冬を過ごして王貫峠(おうぬきだわ)を越えて出雲に至ったとされる。このルートはほぼ現在の国道184号線に沿うもので、このルート上には馬洗(ばせん)川、皇渡(おうわたり)、仮屋谷(かりやだに)、皇宇根(おううね)、仁賀(にか)などの法皇との関係を思わせる地名が残っているという点が根拠を与えているわ」

順徳上皇に関しても、実は佐渡を阿部頼時の助けで抜け出して、越後、庄内、最上川、丹生川、そして御所山(船形山)に至ったという伝説があるね。

この場合にも御所という文字通りの地名が残っている」

後鳥羽伝説殺人事件

内田 康夫 (著)

木曜日, 2月 12, 2004

ゴシックは異国の香り

ローマ帝国が滅亡した後、ヨーロッパは暗黒の闇に包まれたって言われるでしょ。そして、この時代の美術も、ローマ風文化を意味するロマネスクに対して、ヨーロッパを席捲したゴート族の野蛮な文化という侮蔑の意味合いを込めたゴシックっていう呼び方がされた。

これは、もうそれ自体、ローマ文化こそがヨーロッパ文化の正統な流れであって、それ以外の流れは本流ではないんだっていう考え方が入っている」

ゴシック建築の文様は、そもそも、ギリシアにおける自然との親和関係とは正反対に、荒々しい自然と対峙してきた非ローマ民族の心を占めていた自然に対する畏怖を抽象化したものだって言われるんだからね」

幻想の中世〈1〉ゴシック美術における古代と異国趣味 平凡社ライブラリー

ユルギス バルトルシャイティス (著), Jurgis Baltrusaitis (原著), 西野 嘉章 (翻訳)

理論は手で覚えよう

ダイナミックDCFやキャッシュフローを分布という形で考え事業ポートフォリオ(概念ポンチ絵ではありません)を計算する方法が紹介されています。

この手の書籍が多い中で本書の特色は、手を動かしながら読み進めて行くというところにあるでしょう。

書名に「リアルオプション」と冠せられています。しかし、内容なそれに留まりません。どうして、普段、ビジネスの現場で用いられているDCF法やNPV法ではいけないのかということが、繰り返し繰り返し例を挙げて書かれている。何よりも、そうした例を実際にエクセルのシートで試してみることが出来るようになっている。さらに、試用版ではあるけれども高度なソフトウェアも付いている。欲を言えば、もう少し試用期間を長くして戴きたかったという点はありますが、それでも価値のある一冊です。

実践リアルオプションのすべて−戦略的投資価値を分析する技術とツール

ジョナサン・マン (著), 川口 有一郎 (翻訳), 構造計画研究所 (翻訳)

この手の書籍が多い中で本書の特色は、手を動かしながら読み進めて行くというところにあるでしょう。

書名に「リアルオプション」と冠せられています。しかし、内容なそれに留まりません。どうして、普段、ビジネスの現場で用いられているDCF法やNPV法ではいけないのかということが、繰り返し繰り返し例を挙げて書かれている。何よりも、そうした例を実際にエクセルのシートで試してみることが出来るようになっている。さらに、試用版ではあるけれども高度なソフトウェアも付いている。欲を言えば、もう少し試用期間を長くして戴きたかったという点はありますが、それでも価値のある一冊です。

実践リアルオプションのすべて−戦略的投資価値を分析する技術とツール

ジョナサン・マン (著), 川口 有一郎 (翻訳), 構造計画研究所 (翻訳)

火曜日, 2月 10, 2004

新元素誕生

寿命は、わずか0.09秒でヘリウムが放出されて原子番号113のウンウントリウムになるって。いわゆるアルファ崩壊。でも、このウンウントリウムも安定的ではなくて0.5秒で崩壊してしまうらしいわ。それでも、2000年に合成が発表された今までで最も重い元素である116の次に重いって」

元素111の新知識―引いて重宝、読んでおもしろい ブルーバックス

桜井 弘 (編集)

月曜日, 2月 09, 2004

大股開きと威嚇の本能

だって、ほら疲れるから。股関節がね。

でも、多いとは言えるだろうね。あれって動物的な本能のせいじゃないのかな。

女性は防御的意味合いを含めて大抵は大きく股を広げて椅子に座ったりはしない」

いづれにしても、その根源は動物的な本能じゃないかって思うね。

ほら、動物の威嚇の行動では体を大きく見せるのは常套手段だって言うでしょ」

凄いだろって、ね。

もう、そうすることの意味というのは薄れてきているのだろうけど、ほら、人間の脳というのは3つの部分からなるなんていうじゃない」

アメリカの神経生理学者ポール・マクリーン(Paul D. MacLean)はこの3つの脳を『三位一体の脳』なんてしゃれた名付けをして、この3つの脳が協調して作業しているって言った。

そこのところを考えると、動物的本能は3つの脳に確りと刻まれているわけね」

すると、電車で大きく股を開いて座っている男性も可愛く見えてくるよ、きっと」

本当に、文字通り本当に強いものが相手に無駄な争いを避けさせるために体を大きく見せることもあると思う」

三つの脳の進化―反射脳・情動脳・理性脳と「人生らしさ」の起源

ポール・D. マクリーン (著), Paul D. MacLean (原著), 法橋 登 (翻訳)