土曜日, 2月 21, 2004

寺に想う

そういえば、明治時代の初めに行われた廃仏毀釈によって神社と仏教寺院が完全に分離される前までの1000年以上の間は神社と寺院は不可分一体で同じ敷地に仲良く同居していたわけだよね」

それに、浅草寺の横に神社が鎮座していることからも分かるように、かつては同じ地にあった一対の神社とお寺を見つけるということも難しくないわね。

だから、神社とお寺というのを別々に考えるというのは日本の伝統にはなかった」

面白いことだけど、それまで地方の神社であった伊勢神宮に大きな地位が与えられたのも同じ時期に当たるのよ。

つまりは、純粋な神道学を構築した人々が聖典とした古事記の編纂自体に仏教思想が分離し難いほどに織り込まれている。旧神道と仏教との思想的合作となっていることが時代背景から窺える」

それから、これはもう奈良に足を踏み入れた人なら気づくことだけど、タケミカズチ、フツヌシ、アメノコヤネ、ヒメカミを祀る春日大社と藤原氏の氏寺である山階寺を引き継ぐ興福寺。これは隣接しているし、藤原氏の氏族社寺として相似形を形成している。

そして、国家社寺、藤原氏社寺の支配下に置かれた旧氏族社寺としてオオクニヌシを祀る出雲大社、タケミナカを祀る諏訪大社、オオモノヌシを祀る三輪大社と仏教を広めた蘇我氏の元興寺が相似形を作っている」

寺社仏閣って言うくらいだからね。お寺廻りをする時は境内にある小さな神社にも目を留めるようにすると何かが見えてくるかも」

四国霊場巡礼も良いけれども、百寺巡礼というのも洒落ている。何よりも四国以外に住む人が地元近くの由緒ある寺院を再認識するとともに、更に近辺に足を伸ばす良い契機となるだろう。

五木寛之の百寺巡礼 ガイド版〈第3巻〉京都1 TRAVEL GUIDE BOOK

五木 寛之

秩父巡礼(2002年9月29日)

秩父札所(1番-34番)

金曜日, 2月 20, 2004

石油について考える

地震の影響で配管に亀裂が入っていたかもしれないという話しもあるみたい」

で、今回の事故で流出したスロップ(Slop)というのは石油と水それから沈殿物の混合したもの。原油と混入している水を重力分離して原油だけを分離する。そして、分離後の水を更にスロップ・タンク(SLOP TANK)で残っている原油を分離するということを繰り返す。

で、紛らわしいのが原油と石油との区別よね」

原油と天然ガソリンを合わせて石油と言うと分かりやすい。但し、石油には石油製品が含まれるから、石油イコール原油プラス天然ガソリンとはならないけど」

その大量に輸入された原油からスロップをどんどん分離していって、その後で沸点の差を利用して蒸留装置や分解装置で色々な石油製品に精製されていく」

有力なのは有機起源説。一般に知られているのも、こちらの有機起源説だね。この考え方によると、プランクトンの死骸が海底に蓄積し様々な力によって原油が形成されたというもの。ということは、現在、原油が吹き出ているところというのは、かつては海の底だったってことになる。

もう一つの考え方は、炭酸ガスを含む水がアルカリ金属と高温・高圧という環境の下で化学反応を起こして出来たんだというもの。こちらは無機起源説なんて言われている」

石油神話―時代は天然ガスへ 文春新書

藤 和彦 (著)

メジャー神話、OPEC神話、枯渇神話という石油に関する3つの神話は改めなければならない時期に入っているという....

しかし、身の回りの生活に何と石油製品の多いことでしょう。

木曜日, 2月 19, 2004

全地球史

便宜的に分けた結果のはずなのに、その区分にかえって縛られて、自分は文系だから理系には関心がないとか。自分は理系だから文系の分野の才能がないとか。そんなことが当たり前のように言われたりする。

でもさぁ、理系出身の作家の人だっているし、数学者が哲学者であったり、経済学者が物理学者だったり、そういうこともある。

それに、もともと、人間の自然な興味とか関心というのは2分化出来ないというのが普通じゃないかと思うんだけど」

そして、19世紀には完全に分かれた。分かれたのだけれども、それでも曖昧なところがあって、両方に通じているけれども、どちらかと言えば物理が得意だから理系の区分に含まれる分野を専門にしているということがあった。

分かれているようで分かれていない」

それに、歴史の中でも文明の起源に当たるところ、高校の科目にはないけど、考古学が対象とするところは理科でいうところの地学の項目と重なってくる。

そうすると、地学の項目も歴史の年表に入れたほうが理解しやすいという、そういう結論になってしまったということがあったなぁ」

その気持ちは理解出来る。だから、全地球史なんて言葉を耳にすると、凄く期待しちゃう。普通に言われている全地球史というのは文字通り地球の歴史を取り扱うのだけど、人類の歴史とか人類と自然環境との関わりといったところまでは含むようなものにはなっていない。」

それに、全地球史の試みの中で『地球史七大事件』として、

(1)46億年前の地球誕生と核・マントル分化

(2)40億年前のプレートテクトニクスの開始

(3)27億年前のマントル対流が一層対流になるマントルオーバーターン

(4)19億年前に起こった最初の超大陸の誕生

(5)7.5億年前に発生したマントルへ海水の逆流の開始

(6)2.5億年前のアフリカスーパープルームの誕生と史上最大の生物絶滅

(7)人類と科学の誕生

ということを挙げている。ここに(7)として人類と科学の誕生ということが挙げられているということは全地球史の試みは人類の歴史も十分に視野に入れていると言えるんじゃない」

全地球史解読

熊沢 峰夫, 伊藤 孝士, 吉田 茂生

青は時を刻む

ひょっとすると、ウケを狙って題をつけたかな。まさか、それはないだろうけど。

言葉って、こういうところが面白いね。

あまりに大きいから中国で作ったほうが良いのだろうな、とか。それに、陸上輸送は道路の関係で大変だから上海なのか、とか。

ない、ない」

生物の時間概念は脳の中で放出されるタンパク質の周期が原因というわね。

生物の体の中には、こうした体内時計が無数にあって、どうやら相互に時間を調整しあっているのだって」

人間にも、そうした時計のメカニズムが備わっていて、時差ボケというのは、そのメカニズムに調整できない狂いが生じたという結果らしい」

渡り鳥や人間だけではなくて、そして哺乳類だけではなくて地球上の生物は全て、この

概日時計を持っていると言われている。

そして、その概日時計は外部刺激入力系である光受容器から光刺激を受け取って、その刺激を時計発振を行う振動体で周期的振動を作り出して、リズム発現系である出力機構から時計信号が出される。

ここで、発振部分でクリプトクローム(Cryptochrome;CRY)という網膜にある色素が振動の発生に関係しているということらしい」

イタリアの青の洞窟なんかに長い時間いると時間の感覚が狂うとか。さっき昼ご飯を食べたばかりなのに、洞窟を出たらもう一度スパゲッティを食べたくなるとか」

時間の分子生物学 講談社現代新書

粂 和彦 (著)

水曜日, 2月 18, 2004

カネボウに思う

昨年の10月には化粧品業界4位の花王と合弁計画を出したと思ったら出資額で交渉が上手くいかなかったとかで、今年の1月には改めて化粧品事業を従業員を含めて花王に完全売却すると発表したばかりだったのに」

その新会社に産業再生機構が50%以上出資するけど、カネボウも株式を持つっていうから、カネボウ本体から化粧品部門を分離しても化粧品事業から将来にわたって得られるであろう収益を享受することは出来るということになるわ」

そもそも花王との交渉が纏まらなかったのも稼ぎ頭の化粧品事業をカネボウから完全に切り離すことに躊躇する向きがあったからだとか言われている。

その点、今度の計画は化粧品事業を新会社に完全に移すとは言ってもカネボウは株主として収益を得ることが出来し、やがて産業再生機構が新会社の株式を売却する際には再生がなった暁の元気なカネボウが分離した化粧品会社の株式を買い戻すという選択肢もありうる。加えて、化粧品事業を分離するときにカネボウ本体の昨年9月末で629億円もあった債務も新会社に移すというのだから一石二鳥の計画と言えるのかもね」

その事業を分離しなければならないという事態だっただから、カネボウと花王との交渉が紆余曲折を経て破談になったという経緯も想像の範囲を越えるものではないと思うわ。

ほら、個人だってそうでしょ。マレッジ・ブルーなんかね」

産業再生機構といえば平成15年4月16日に、株式会社産業再生機構法によって設立された株式会社組織。株式会社というのが意外と言えば意外。資本金は505億700万円で株主は預金保険機構と農林中央金庫なんだね。もっとも、特別に法律で設立された会社であるというところが一般の株式会社とは異なる。それに、国が機構の役員、産業再生委員会委員の選任の認可権と予算の認可権を持っている」

感慨深いものがあるなぁ。

カネボウというと、その起源は1886年11月に三越、白木屋、大丸といった繰綿問屋が設立した有限責任東京綿商社。商社だったわけだね。でも、直ぐに紡績そのものに進出する。捌ききれなかった綿花を紡績するということで、翌年には紡績所を兼営している。そして、商社から紡績会社へと軸足を移して名前も鐘淵紡績としている」

さらに、後に紡績業の先が見えてくると多角化に乗り出し、その柱が化粧品事業だったわけね。これが第2の大転換。その多角化は1968年から伊藤淳二社長による『ペンタゴン経営』として本格化したけれども、多角化の路線自体は戦後に武藤絲治社長によって開始されたと言われるわね」

武藤家といったら岡山の大原家と並んで労働問題に経営者としての限界はあったにせよ真剣に取り組んだ家。さらに、武藤山治氏は一度はメインバンクの三井銀行が支援を打ち切ったことからカネボウを去っているものの、労働者の運動によって復帰したという経歴の持ち主。文字通りのカネボウの祖。カネボウ・コレクションでも知られている」

今ではすっかり化粧品会社というイメージになっているけど。

もっとも、綿紡織事業から撤退するという発表は今年の1月29日に発表されているわね。だから、綿紡織事業もやっていたのよね」

全額出資子会社のカネボウ繊維でね。明治22年からのかつてのコア事業。114年の歴史ということになるね。

でも、企業は業態を越えて生き残っていくということの良い例なのかもしれないね。

元気なカネボウを心待ちにしておこう」

火曜日, 2月 17, 2004

イコンの歴史

ふと隣りを見ると、連れの男の人もどうやら片方だけサンダル。ジーンズで隠れてしまっているため確証を得ることは出来なかったけど。

これって流行なの。そうだとすると面白いね。

それとも、片方だけサンダルにするとスキップがし易いとか、万が一身に危険が迫ったときにサンダルを飛ばして応戦するとか」

それって本当?

何かの意味合いがあるのかな。それはそれとして、この画像を見て。イコンなんだけど」

そうそう、今、パソコンで良く使われるアイコンと同じ語源だね。象徴というか像っていう意味。そうか、あのカップルの片方サンダルも何かの象徴なのかもしれない」

イコンって見ていると自然と心が癒されるような気がしてこない?函館でハリストス正教会を見学したことがあるけど、何ともいえない安らぎを覚えるような場所だったわ」

特にキリスト教は偶像崇拝を禁止する旧約聖書の理念を受け継いでいる。そこから、イコンを否定するということもあった。イコンは偶像に他ならないという観点からね。しかし、イコンは決して偶像ではないんだ、形式的にはイコンに対して礼拝しているようであっても、それはイコンを信仰しているのではなくて、信仰しているのはあくまでもイコンに描かれた原像なんだということで決着が図られている」

そこで、754年に再びコンスタンチヌス5世によるイコノクラスム(Iconoclasm)が発令される。この時は、前回のイコノクラスムが不徹底だと考えられたのかイコンだけではなく聖遺物、聖人そして聖母への崇拝も禁止される」

そうした動きを受けて、787年に開かれた第7回全地公会議、つまり第2回ニカイヤ(Nicaea)公会議で当時のレオ4世王妃イレーネ(Irene)によってイコン崇拝に理論的正当性が付与される。それがイコンを崇拝しているのではなくてイコンに表現されている原像を崇拝しているんだっていうことだね。

このイレーネは後に東ローマ皇帝になる人物であるから影響力があった」

偶像崇拝否定派からの揺り戻しがある。それがレオン5世(813-820)による再度のイコノクラスム(Iconoclasm)。その後、皇帝テオドラが再びイコンを容認してから以降、ようやく東方教会においてイコンが公認化されたわけよね」

イコンの道―ビザンティンからロシアへ

川又 一英

[参照]

14世紀のイコン

All Catholic Church Ecumenical Councils - All the Decrees

自然資本

整理の話だから物的資本と労働と土地だけに無理に分ける必要はなくて、他に考慮しなければならないような重要な要素があれば加えて考えれば良いということになる。

例えば、地域開発という視点、良くグローカルなんて言われるけど、そういう考え方だね、その視点で重要なものを考えると5つあるって言われることが多い」

水資源でも良いし、鉱物でも良いわけで、自然資本として括って考えられるんじゃない?」

これで5つの資本。順番違うけど、語呂の良いところで、自然資本、社会資本、人的資本、物的資本、金融資本」

直接的に利益に結びつかないから仕方がないとは言えるのだけど」

特に、社会資本に関しては社会資本を収益の源としている企業というのは少なくはないでしょ。道路関係しかり、空港関係しかり。それ以外でも総合電機の中にも社会インフラを提供していますということを売り文句にしているというところがあるわ」

自然資本に関してはなおさら。それでも、社会経済活動は地球全体で一つのエコシステムになっているわけだから、企業が自然資本や社会資本を軽視した行動ばかりに走ると後からブーメランのようにその竹箆返しが来るという可能性が高い」

軽視していると言ったけど、日本の製造業は公害へ対応はおそらく世界でも高いレベルにあると言えるし、自動車産業などでは電気自動車の開発などで自然に優しい方向へと舵を切っている。こうした取り組みは企業における自然資本の重視と言えるわ。

だから、全ての企業が自然資本を軽視しているわけではないし、むしろ重視する方向にあるというのが現在の流れではないかしら?」

そうした流れを指摘した上で、ポール ホーケンなどは視点そのものの転換を唱えているね。

曰く『人間にとってよいことは、世界にとっても当然よいことだ』は間違えで反対なんだと。そして、産業資本主義からの脱却して自然資本主義を標榜すべきだと。

こういうと理想論的な響きなんだけど、著者達はそうした動きが既に進んでいますよということを、君が挙げたような例でもって示しているね」

そして、そうした動きこそが、かつてローマクラブが警鐘を鳴らした『成長の限界』を突破する鍵になるんだってところが、」

自然資本の経済―「成長の限界」を突破する新産業革命

ポール ホーケン (著), L.ハンター ロビンス (著), エイモリ・B. ロビンス (著), Paul Hawken (原著), L.Hunter Lovins (原著), Amory B. Lovins (原著), 佐和 隆光 (翻訳), 小幡 すぎ子 (翻訳)

月曜日, 2月 16, 2004

原点に戻ろう

なんでも、気象庁によると、春一番というのは(A)立春から春分までのあいだに、(2)日本海に低気圧があり、(3)強い南寄りの風(風向は東南東から西南西まで、風速8m/s以上)が吹き、(4)気温が上昇することを指すようだね。今年は昨年と比べ、関東と北陸は18日早く、九州南部は6日遅いんだそうだよ」

ポカポカしている日にお昼寝ばかりしていると頭までポッカポッカになってしまうわ。

ほら、今、あちこちの企業でバランスト・スコアカードの導入を検討しているでしょ。その中に指標どうしを因果関係で結びつけて図示して考えようっていう戦略マップという考え方がある。その考え方の起源は昔のローマクラブの報告書にあるって知っている?」

それに、キャプラン=ノートンがバランスト・スコアカードを世に問うた時には戦略マップという概念は無かったよね。それが、指標同士の因果関係を重視するシステム・ダイナミクスの側から疑問が呈されたわけだよね」

そうすると、4つの視点というのが絶対的なものではないということも理解できると思うよ」

成長の限界―ローマ・クラブ人類の危機レポート

ドネラ H.メドウズ (著)

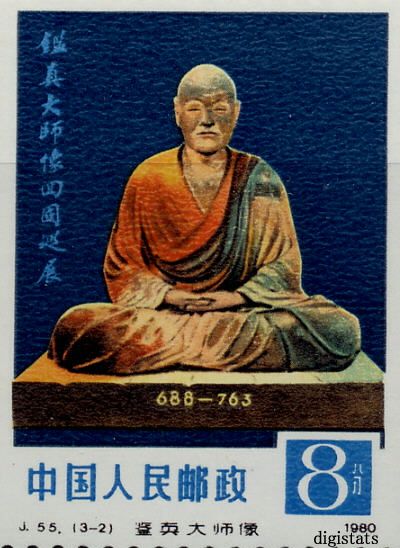

鑑真和上

ただの坐像ではなくて、恐らくは鑑真和上自身の背丈と同じ寸法で製作されたのではないかと考えられている」

そのことを念頭に置いて、改めて見てみると、左右の目違いなどが際立ってくるように思えるね。鑑真和上をそのまま写し取ったような像に見えてくる」

具体的な製作年代については『東征伝』に忍基が和上遷下の予知夢を見て模したという記述がある天平宝字7(763)年だと考えられている」

それに、像が製作された時には既に鑑真和上の命の灯火は消えようとしていただろうし。消えるというのは適切ではないか。菩薩界に入ろうとしていたというべきかな」

鑑真和上は756年には大僧都、続いて大和上という号を受ける。ここで鑑真和上が常人ではないところは、政治への関係を絶って僧綱を辞し後進の育成に励んだという点」

鑑真が日本への渡航を決心したのは榮叡と普照という日本人僧が懇願したことが直接の契機だとされている。その時、鑑真は揚州の大明寺にあって名声が十分に確立していたわけよね。

それを捨てて、しかもその結果として失明までしてしまうのだけれども、それでも諦めずに日本へとやってきたわけでしょ。

将に仏教に生きた人と言えるわね」

やっぱり、その仏教にかけたヴァイタリティにだけでも敬服せざるを得ない」

日曜日, 2月 15, 2004

色即是空、空即是色

磁力が伝わる。これは、どう説明するのかっていう問題がある」

でも、力が伝わる。こうしたことの説明として、真空には物質はないのだけれども電磁場という『場』を作り出す潜在的な力があるんだって、そういうことが言われるわね。

細分化という科学の王道に沿って考えていって、その先に見えてきたのが物質と物質との間の相互作用というものの重要性。今のところ、この相互作用というのは、重力、電磁気力の他、素粒子のレベル、つまり一見すると私達の日常生活には縁がないレベルということになるけど、そこで働く強い相互作用と弱い相互作用というのがあるということが知られている」

この考え方が確率的な思考方法に結びつくと面白いことになる」

この辺りのことは物質である粒子の位置と運動量を同時に確定することは出来ないというハイゼンベルグの不確定原理という形で整理されているわけだ」

そのことと、物質とエネルギーとの間にある関係。これはアインシュタインが物質の質量をm、エネルギーをE、光の速度をcとすると、それらの間に E = mc2 という関係があるということを見つけている。

つまり、エネルギーが揺らぐと、無から物質が誕生するということなんだね」

物理学はいかに創られたか―初期の観念から相対性理論及び量子論への思想の発展 (上巻) 岩波新書 赤版 (50)

アインシュタイン (著), インフェルト (著), 石原 純