土曜日, 2月 28, 2004

7つの大罪

7つの大罪というのは、Pride(傲慢)、Envy(嫉妬)、Gluttony(暴食)、Lust(色欲)、Sloth(怠惰)、Greed(貪欲)、そしてWrath(憤怒)」

ちなみに、16世紀のドイツのイエズス会士のビンスフェルトは、『魔女と悪人の告白について』(Tractaus de Confessionibus Maleficorum et Sagarum 1589)の中で、この7つの大罪を7人の悪魔と結びつけて考えた。

この結び付けは結構知られている。

傲慢はルシファーに、嫉妬はリヴァイアサンに、暴食はベルゼバブ、色欲はアスモデウス、怠惰はベルフェゴール、貪欲はマモン、最後に憤怒はサタンに結び付けられているわね」

ウンベルト・ガリンベルティ(Umberto Galimberti)は7つの大罪とともに、新しい悪徳として、消費文化、体制順応、慎みのなさ、性の反乱、非社会性、現実否認、そして虚無感を挙げている」

現実を見ないというところ。現実は確かに存在するのに、その現実が存在しているということを認めてしまうと自分の拠って立つところが揺らいでしまう、崩壊してしまうために見ない」

その陰陽師達が術を使って物に触れずに物を動かしたとか、蛙を潰したとかいう話が伝わっているよね。

あれも、魔法を使ったわけではないんだという説がある。

式神という魔物を使って、そういうことをしたというんだ。でね、その式神なんだけど、魔物でも何でもなくて最下層の人々だっていう考えがあるんだよね。

そうすると、人が人の命令に従って目の前の物を動かしているということになる。何も不思議なことはない。

でもね、陰陽師達が相手にしているような貴族の人々にとっては、そういう最下層の人は人ではない。将に、人ではない魔物の部類に入る式神。加えて、貴族の人々には見えない。存在していないわけ」

『七つの大罪と新しい悪徳』の中では黒人に対する差別のことが書かれている。白人達が差別している黒人の置かれている現状を見ようとしなかったこと。

だって、一般的な、つまり積極的な差別主義者ではない白人の人々が、黒人差別があった時代に、その差別を直視してしまうということは白人社会にとって、ある意味で大いに危機になるわけだからね」

ウンベルト・ガリンベルティ(Umberto Galimberti)が取り上げている現実否認は、そこに留まらない。

現代社会のありとあらゆるところで、大きなものから小さなものに至るまで、そして色々な人々の間で現実否認が起きているということを指摘するものじゃないかな。

そこに現実を抉る鋭さを感じたわけだね」

七つの大罪と新しい悪徳

U・ガリンベルティ (著), 多木 陽介 (翻訳)

七つの大罪と新しい悪徳

U・ガリンベルティ (著), 多木 陽介 (翻訳)

木曜日, 2月 26, 2004

司馬史観

色々な企画があるみたい。日露戦争というと、司馬遼太郎が小説『坂の上の雲』の中で描いた歴史観が広く浸透している。

司馬史観というものだけど、明治時代を近代日本の頂点と考えて大正時代を暗黒時代への転落の過程とする見方よね」

ただ、この司馬史観に関しては見直しが試みられている。

いづれにしても、1904年2月6日に宣戦布告、1904年2月9日に仁川沖で日本海軍がロシアの2隻の巡洋艦を攻撃したことで火蓋が切って落とされた日露戦争そのものの評価とそれ以後の日本の辿った道に対する考え方の再検討の機運が高まっている」

つまり、日本では特権階級に永続性がないとする。この点をヨーロッパと比較して、ヨーロッパの貴族階級は現在に至るまで続いているということを指摘しているのよ。

また、トルコにおける特権階級というのも永続的でなく、子孫に伝えられるというものではないとし、そこに日本とトルコとの共通性を見ようとしている」

ヨーロッパとの類似性よりはありそうではある。広い意味で同じウラル・アルタイ語族だから。

その対比って、やはりロシアに対する日本とトルコの採った態度を思い起こすなぁ。

それに、トルコにおいて特権階級が永続性を持たなかったことを、トルコ人が騎馬民族の系譜を継いでいることに求めて、同じウラル・アルタイ語族である日本人の祖先も騎馬民族だったのではないかとしているわけだよね」

この辺りは江上波夫氏による日本人騎馬民族説の影響なのだろうか。

江上氏は1948年以来、日本という国家の起源がユーラシア大陸の東北アジアに住んでいた騎馬民族が海を渡って日本列島を征服したことにあるんだという説を唱えた。

いわゆる『騎馬民族征服説』」

だから、司馬史観というのは多くの日本人には支持されてきた。専門的には色々とあるのだろうけどね。

そういう意味で、日露戦争開戦百周年ということを契機として振返ってじっくりと日本の辿ってきた道を考えてみる良い機会だね」

歴史と風土 文春文庫

司馬 遼太郎 (著)

水曜日, 2月 25, 2004

見えざる手

そのために、メスは交尾を行うとオスの精子を貯めておいて、後で交尾なしに卵を産むらしいわ。

話はこれだけでは終わらないところが面白くて。なんと、このヨーロッパ原産のダンゴムシがメスばかりである理由というのは、ダンゴムシに寄生しているバクテリアによるというの」

それで結局は偏った性比であっても1:1に最終的に落ち着いていくと言われている。

いわゆる『フィッシャーの理論』だけど。それが崩れている例があるということだね。

バクテリアの寄生が細胞レベルで作用して遺伝に影響を及ぼしているというのか。

それって面白いね」

でね、このバクテリアは母親から娘へとメスの間で感染していく。バクテリアにとってダンゴムシのオスは不用な存在に他ならないから。

そこで、バクテリアは宿り主であるダンゴムシの性比を変化させてメスが圧倒的に多いという状態にすることに成功したというわけ」

また、絶妙なる均衡とでも呼ぶべきものが働いたのか、寄生するバクテリアはダンゴムシから全てのオスを追放してしまうということに僅かな所で失敗しているということになるね」

メル・ギブソン主演の『サイン』のような感想になってしまうけど」

遺伝学でわかった生き物のふしぎ

ジョン エイバイズ (著), John C. Avise (原著), 屋代 通子 (翻訳)

サイン ― コレクターズ・エディション

貿易収支とISバランス

経常収支というのは、貿易収支+サービス収支+所得収支+移転収支と定義され

貿易収支とサービス収支は貿易・サービス収支として括られています。

なお、SNA(国民経済計算体系)における国内総生産(GDP)には「財貨・サ ービスの純輸出」という項目があります。

「財貨・サ ービスの純輸出」に一致するように国際収支統計がIMFで93年に改訂、日本には94年に審議会で改訂報告、96年から統計区分が変更になっています。

で、ニュースの記事も例えば日経を良く見ると、

『(2/13)03年の米貿易赤字、過去最大の4894億ドル

【ワシントン=吉田透】米商務省は13日、昨年1年間の貿易収支(サービスを含む国際収支ベース、季節調整済み)の赤字額が4893億7800万ドル(約52兆円)に達したと発表した。前年比で17.1%増え、2年連続で過去最大を更新した。2004会計年度に5000億ドル台に乗せそうな財政赤字とともに、米経済の大きな懸念材料となってきた。』

と、貿易収支(サービスを含む国際収支ベース)と注記がなされています。

このように、国際収支とGDPはリンクしているわけですが、面白い関係もあります。

一国全体の経済を支出に着目して見た場合、

総支出=民間消費+民間投資+政府支出+輸出 - 輸入

となります。

次に同じく一国全体の経済を所得を如何に処分したかという別の観点から眺めると、

総所得=消費+税金+貯蓄

となります。

一国全体を考えた場合、総支出と総所得はイコールになります。

ということは、

民間消費+民間投資+政府支出+輸出 - 輸入

と

消費+税金+貯蓄

がイコールということです。ここで、よ〜く目を凝らしてみると、

貯蓄 - 投資 = 政府支出 - 税金 + 輸出 - 輸入

という関係が成立していることがわかります。

これは、貯蓄バランスが財政収支と(サービスを含む)貿易収支の和で表現されるということを意味しています。

内需が無いということは

貯蓄 > 投資

ということです。その状態でバランスするためには輸出をするか公共投資を行うかのどちらかをしか選択肢がありません。

ちなみに、2003年でいうと44兆円ほどの貯蓄超過を32兆円の財政赤字と13兆円の貿易黒字にバランスさせています。

双子の赤字というのが内需が旺盛であることの裏返しということが理解出来るかと思います。

もう一つさらに、

経常収支+資本収支+外貨準備高=0

となります。

何故でしょう?

日本から米国へパソコンを100億円輸出したとします。船に載せた時点で100億円の輸出したとして計上されます。その他の取引を無視すると、100億円の経常黒字となります。

しかし、まだ代金をもらっていません。

代金が米国の銀行口座に振り込まれます。そうすると、日本企業の米国における資産が100億円増加したということになります。

これは、日本から資産が100億円米国に流れたことと同じです。

そのために、資本収支ではマイナス、赤字として計上されます。

つまり、この例では

経常収支+資本収支=0

となります。

この他に日銀が保有する外貨(外貨準備高)がありますので、これを合計すると

経常収支+資本収支+外貨準備高=0

となります。

少し長くなったので最後の締めとして

「国際収支発展段階説」

貿易収支とサービス収支は貿易・サービス収支として括られています。

なお、SNA(国民経済計算体系)における国内総生産(GDP)には「財貨・サ ービスの純輸出」という項目があります。

「財貨・サ ービスの純輸出」に一致するように国際収支統計がIMFで93年に改訂、日本には94年に審議会で改訂報告、96年から統計区分が変更になっています。

で、ニュースの記事も例えば日経を良く見ると、

『(2/13)03年の米貿易赤字、過去最大の4894億ドル

【ワシントン=吉田透】米商務省は13日、昨年1年間の貿易収支(サービスを含む国際収支ベース、季節調整済み)の赤字額が4893億7800万ドル(約52兆円)に達したと発表した。前年比で17.1%増え、2年連続で過去最大を更新した。2004会計年度に5000億ドル台に乗せそうな財政赤字とともに、米経済の大きな懸念材料となってきた。』

と、貿易収支(サービスを含む国際収支ベース)と注記がなされています。

このように、国際収支とGDPはリンクしているわけですが、面白い関係もあります。

一国全体の経済を支出に着目して見た場合、

総支出=民間消費+民間投資+政府支出+輸出 - 輸入

となります。

次に同じく一国全体の経済を所得を如何に処分したかという別の観点から眺めると、

総所得=消費+税金+貯蓄

となります。

一国全体を考えた場合、総支出と総所得はイコールになります。

ということは、

民間消費+民間投資+政府支出+輸出 - 輸入

と

消費+税金+貯蓄

がイコールということです。ここで、よ〜く目を凝らしてみると、

貯蓄 - 投資 = 政府支出 - 税金 + 輸出 - 輸入

という関係が成立していることがわかります。

これは、貯蓄バランスが財政収支と(サービスを含む)貿易収支の和で表現されるということを意味しています。

内需が無いということは

貯蓄 > 投資

ということです。その状態でバランスするためには輸出をするか公共投資を行うかのどちらかをしか選択肢がありません。

ちなみに、2003年でいうと44兆円ほどの貯蓄超過を32兆円の財政赤字と13兆円の貿易黒字にバランスさせています。

双子の赤字というのが内需が旺盛であることの裏返しということが理解出来るかと思います。

もう一つさらに、

経常収支+資本収支+外貨準備高=0

となります。

何故でしょう?

日本から米国へパソコンを100億円輸出したとします。船に載せた時点で100億円の輸出したとして計上されます。その他の取引を無視すると、100億円の経常黒字となります。

しかし、まだ代金をもらっていません。

代金が米国の銀行口座に振り込まれます。そうすると、日本企業の米国における資産が100億円増加したということになります。

これは、日本から資産が100億円米国に流れたことと同じです。

そのために、資本収支ではマイナス、赤字として計上されます。

つまり、この例では

経常収支+資本収支=0

となります。

この他に日銀が保有する外貨(外貨準備高)がありますので、これを合計すると

経常収支+資本収支+外貨準備高=0

となります。

少し長くなったので最後の締めとして

「国際収支発展段階説」

火曜日, 2月 24, 2004

熱の島

この冬は何だか異常気象。東京なんか冬日が無いんじゃないの。

冬じゃないみたいに毎日暖かいよね。その一方で北海道の千歳空港は吹雪で欠航(23日)になっている。1月14日にも欠航だったから二度目?

欠航なんてことが、こんな短期間に起こるというのは、異常気象に違いない」

異常気象ということも原因の一つではあるのだろうけど、こと東京に限ってはヒートアイランド現象の影響が強いだろうって」

都会はアスファルトが地表を覆い尽くしている。そのアスファルトが昼間は太陽の熱射によって深層まで高温となる。そして、夜になると、今度は逆に蓄積された熱を放出するというんでしょ。

こうした現象は、かなり昔から指摘されている。しかも、夏よりも冬のほうが都市部と周辺部の気温差が大きくなると指摘されている」

それだけではなくて、都会の人々が様々な暖房器具を使うでしょ。暖房器具だけではなくて、熱を発生する機器を多く使用する。その数が都会では馬鹿にならない」

それに、都会というのは樹木が生い茂っていないわけでから水分の蒸発による熱の発散ということもない」

都市の中心部は『熱の島』となっているんだって。また、気温の上昇だけではなくて、その他の色々な現象を巻き起こしているらしいわよ」

ヒートアイランド―灼熱化する巨大都市 ブルーバックス

斎藤 武雄 (著)

月曜日, 2月 23, 2004

決定論的ではない世界

科学的思考方法というのはあらゆるものの基本になっているからね。もちろん、科学的思考方法は機械論的なものでなければならないかというと、そういうことは全然ないわけだけど。

機械論的な世界観というのが基本になっている。

ところで、この機械論的な考え方は、世界で起こる事柄というのは事前に決まっているという決定論という考え方を暗黙に含んでいる」

デカルトやニュートンは機械論的世界観に基づいて世界を機械のようにみなすことで数々の法則を見出していったわけね」

こうした考え方があったからこそ、科学技術が発展することが出来たともの言える。

だから、この考え方を社会経済現象にも適用してみようということを思うのも当然の流れということになるね」

コンドラチェフの拡大期が1945年頃に始まって、67-73年をピークに沈滞期に転じて、再び90年代に拡大期に入ったという考え方は決定論的な結論を暗に含んでいることが多い」

また、コンドラチェフの長期経済循環も各々の景気サイクルのメカニズムを説明する理論があれば経済動向の理解に役に立つと言えるんじゃないかしら」

ものは使いようだから。

例えば、コンドラチェフの長期循環のそれぞれの局面を説明する考え方の一つに、資本主義経済によって十六世紀以降の世界は一体化したんだという『世界システム論』という考え方がある。I・ウォーラーステインが唱えている考え方だけど、そこでは覇権システムのサイクルを中心に据えている。

その考え方が決定論的な含意を持つ機械論的世界観なのかというとそうではないように思えるね」

| 谷 | 山 | 谷 | ||

| 第1波 | 1789(1792) | 1814(1813) | 1849(1851) | 英国産業革命 |

| 第2波 | 1849(1851) | 1973(1873) | 1896(1896) | 鉄鋼業と鉄道の発展 |

| 第3波 | 1896(1896) | 1920(1920) | 1940(1933) | 電気、化学、自動車などの発展 |

| 第4波 | [1933-40] | [1967-1973] | [1980-1990] |

転移する時代―世界システムの軌動 1945‐2025

イマニュエル ウォーラーステイン (編集), Immanuel Wallerstein (原著), 丸山 勝 (翻訳)

日曜日, 2月 22, 2004

現代に繋がる遠い昔

宇宙論というと物理学を基礎とした宇宙物理学、天体物理学とかだけど、哲学者も宇宙に関して考えているのね」

それは単に、数式を展開するだけなのかというと、そうじゃないでしょ。

数式にする前の定式化の段階では哲学的な方法による思索が必要になる。

極論すると全ての科学は哲学になるけど、中でも宇宙論という分野は一層哲学的と言って良いのだと思うよ

哲学者でも、宇宙物理学者のように数式を展開して考える必要はないけど、宇宙物理学者が達成した成果を十分に踏まえた上で宇宙に関して哲学的な考察をしていく。そうすることで、哲学が実学ではないなんていう常識は覆るんだよ。」

最初に原子という概念を言ったのはデモクリトス(Democritus [460-370BC])だとされている。デモクリトス(Democritus)は、この原子という概念を宇宙論と結びつけて考えたという。彼に先立つ哲学者のパルメニデス(Parmenides)は地・水・火・風といった元素の組み合わせで世界が成り立っていると考えた。しかし、その一方で、『有らぬものはない』と考えた。有るという状態以外はない。つまり『無』という状態は存在しないとした。この『無』という状態こそが...」

というか、宇宙という無限の空間を考える第一歩になる。それにしても、インド的な考え方では『無』こそが重要になりそうだけど。

『無』はないなんて考えるのがギリシア的なのかしら」

彼は、パルメニデス(Parmenides)とは正反対の考え方をした。

『無』という空間があるからこそ物質が動くんだって、ね。しかも、エンペドクレス(Empedokles BC495-435)やアナクサゴラス(Anaxagoras BC.500-428)などは、そうした物質の動きの原理を人間を越えたものに求めた。だけど、デモクリトス(Democritus)は違った」

ここで、原子というのは『決して変化せず、消滅しない存在』としたのよね。現代では素粒子論があるから、原子が不変で消滅しない存在とすることは出来ないけどね。

これって、ギリシアの民主主義社会における個々人、まぁアテナイ市民などの市民階層のアナロジーだとも思えなくもない。

これが専制君主に諾々と従うような地域だったら、そこまで思い至ったかどうか」

しかしね、面白いことに、デモクリトス(Democritus)はね。こう考えたと言われている。原子の運動は、確実な法則によって成り立つ。これは、すなわち、世界のすべての現象は必然であるということに他ならない。また、人間もこの世界の一部であり原子から構成されている。よって、人間の行動にも確実な法則が成立する。従って、人間には自由意志はない。

ともかく、師匠であるレウキッポスに起源を持つとされる『原子』の考え方はデモクリトス(Democritus)に至って完成された。

でも、早過ぎたというべきかな。彼らが生きた時代には、この原子なるものの考え方を実証する、確かめるだけの技術が無かった。ただ思想のみが何歩も先を行ってしまったわけだね。アインシュタインが相対性理論を発表してから確認されるまで時間がかかったのとは比較にならないほど思想のほうが先を進んでしまった。

原子という考え方は近代になってドルトンが原子説を再び提唱したことで科学的な復活を遂げた。それまで、長い間葬り去られていたわけだね」

ちょっと納得がいかないなぁ。その点のことが根っこにあって、アリストテレスはデモクリトス(Democritus)の『原子』という考え方を否定したのかな。まぁ、それほど単純ではないのだろうけど」

原子と対をなす概念である宇宙。その宇宙に対する考え方をギリシア時代から現代のビッグ・バン理論に至るまでを解説した書籍として以下がある。

このように長い時間軸で人類の思考の変遷を辿る、しかも、現代物理学の手前で筆を置いて沈黙するということをしていないというところは、この著者ならではだろう。

宇宙像の変遷 講談社学術文庫

村上 陽一郎 (著)

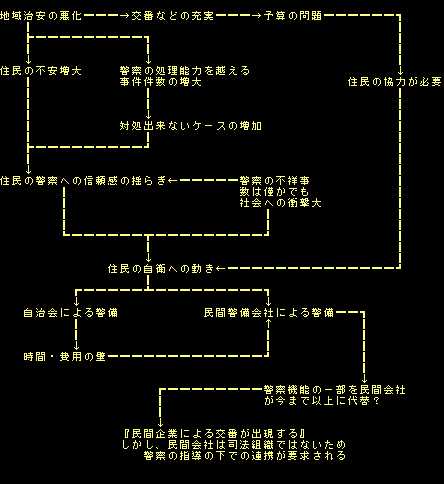

2007年、民間運営の交番登場?

しかも、四日市南署が監視カメラを調べたところ全くの誤認と発表している。民間人が関与していなければ警察に慎重な態度が要求されるということで終わるのだろうけど」

今、どんどん治安が悪くなってきているわけで、そうした治安を回復するためには警察の努力は勿論なわけだけど、一般市民である民間人の側、住民の側からの努力というのも重要だと言われている。でも、民間人は、やはりそういったことのプロではないわけで、そうした民間人が万が一、結果的にミスを犯して犯人でもない人を犯人扱いしてしまうというケースは、民間人が治安回復に協力するシーンが多くなればなるほど出てくるような気がする」

四日市の事件が起きたのは17日だけど、21日には現職の警察官が少女連れ去りで逮捕されるという事件も起きている」

詳細は分からないけど、福岡県警大牟田署の勝立交番勤務のT巡査(24)が隣の佐賀県は鳥栖市で小学校低学年の女児を連れまわしたというのが佐賀県警の発表」

交番と言えば、警察の最前線で地域治安の拠点であるはず。

住民も交番が地域にあれば安心ということで、交番が設置されていない地域では住民を挙げて住民の費用負担で交番の設置嘆願しているところもある。

それは、住民が警察を、具体的には交番にいる警察官を地域の治安の番人として信頼している証しでもあるわけよね。

そこが揺らぐと大変なことになってしまう」

だけど、民間企業はビジネスを行うのであって国の司法機関ではないということも、きちんと認識していなければならないね。

だからこそ、民間人が現行犯逮捕を行った場合の細かいケースに関して警察と事前に連携して、どう対処すべきかというマニュアルを事前に作成しておくことが必要と言える。

細かいというのは、別に特別なことじゃなくて結局は、現場を熟知している警察官が一番良く知っているわけで、そうした警察官と住民、警備会社との連携を日頃から密にしておくという今まで行われてきたことを地道にしかも頑なに続けていくという当たり前のことが一番重要になると思う」

現時点でも新たに分譲する住宅の区画全てに警備の保障を付けるということが行われている。まだ日本では本格化していないから、価格の面でも住民の心理的な面でも直ぐに、広まるということはないだろう。

でも、政府に期待される機能は必要最小限なものを提供すること、民間企業に期待される役割は決め細やかなサービスというのが原則とすると、民間企業による交番というのが実現してもおかしくないんじゃない?」