土曜日, 10月 16, 2004

[美]14世紀のイコンなど

14世紀のイコン

14世紀のイコン

12世紀のフレスコ画

12世紀のフレスコ画

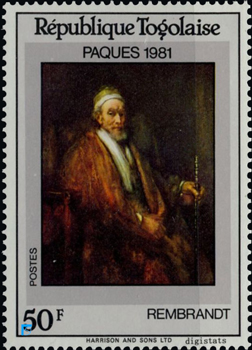

レンブラント、「聖パウロに扮した父」

レンブラント、「聖パウロに扮した父」

■ティントレット(1518-1594)、「洗礼者ヨハネの誕生」(1550s)

■ティツィアーノ(1488-1576)、「マグダラのマリア」(1560s)

マグダラのマリアというと、メロヴィング朝最後の名君タゴベルト2世が、彼女とイエスとの間の子孫ラゼ伯爵家のジゼルと結婚し血脈を受け継いだことで知られる。

■シモーネ・ピニョーニ(1611-1698)、「The Death of St.Petronilla」(17c)

■ムリョーリョ(1617-1682)、「聖母被昇天」(1670s)

■リベーラ(1591-1652)、「ラッパの音を聞く聖ジェローム」(1626)

■ティントレット(1518-1594)、「聖ゲオルギウスと龍」(1550)

「美と歴史」を更新。

諏訪神社(立川_武蔵)

今日は寒い。天気予報では週末、特に土曜日は行楽日和ということだったのに。昨日の暖かさとは対照的。

ということで、遠出は控え、立川駅南口近くにある柴崎の鎮守、諏訪神社の散歩。

ここは、大国主神の子である神建御名方神を祀る信州の諏訪大社を弘仁2(811)年に柴崎村出口に勧請分祀したという古社。

残念ながら本殿は焼失してしまって新しいものになっている。

しかし、今も昔と変わらず住民の憩いの場になっている。

芸術都市の誕生展

フィレンツェのウフィツィ、ピッティ、アカデミア等、約30の美術館から14-16世紀の作品が東京都美術館で一挙公開される。ミケリーノ「『神曲』の詩人ダンテ」、ポッライオーロ「若い女性の肖像」(左)など見所多数。

金曜日, 10月 15, 2004

高畑神社(西六郷_都)

多摩川の辺、京急の六郷土手駅の西口から少し歩いた所にある高畑地区の鎮守。隣には町内会館があるのが神社の性格を語る。

鏡を外に出しているのも興味深い。

これはリンガか。

熊野神社(西六郷_都)

多摩川沿いの高畑神社のすぐ近くにある。

民家と民家の間に挟まれて、どちらかというと目立たない。

六郷温泉

京急の六郷土手駅の前にある温泉。

六郷土手という駅は土手にあるのに驚く。隣の雑色というところも面白そう。

ともあれ一服。

空堀川:武蔵村山的情景

心は潤っていますか

思いは枯れていませんか

恋しい心を潤して

忘れかけた思いに流れを与え

小さな流れからでも始めれば

川はやがて海まで届き

夢は必ず叶うはず

大地の恵み

北海道の親戚からじゃがいもが届く。

台風の影響もなく、ころんころんと美味しそう。

市民運動会

17日に、しののめ、大南五丁目、5B、上水台、10B、平和台第二、大南の武蔵村山南部地区市民運動会が大南公園で開催。

木曜日, 10月 14, 2004

再生のための再建

スポンサーが名乗りを挙げていたダイエーの独自再建案が頓挫。一転して再建機構入り。同じく昨日に世界経済フォーラムが日本の競争力が1995年以来9年ぶりに10位以内の9位と発表したのは象徴的。

番太池横:武蔵村山的情景

たった一コマだったとしても

長編映画のように思えた あの日

沖縄名物

朝だからという訳ではないけれど

アーサーアンダギー

昨日、駅の売店で買ったもの

朝から少し食べ過ぎる

水曜日, 10月 13, 2004

日本語も分かり易い

アイヌ語の地名は分かりやすいという話を聞く。

例えば、知床というのは地の果て『シリエトク』という意味だというし、藻岩山のモイワはモ=イワで小さい山、札幌はサッ=ポロでかわいた広い場所、稚内はワッカ=ナイで飲み水が豊富だった沢うんぬん。

でも、日本語も同じなのではないだろうか。

真っ先に思い浮かんだのは、東という日本語の意味。

東というのは、将に東を指していて非常に分かり易いとは確かに言えない。ようには思える。ところが、この東(ひがし)は「ひんがし」から転じたもの。そして、「ひんがし」は「ひむかし」から転じたものとされる。

「ひむかし」、ここまで遡ると、うん ? となる。

幾つか説はあるのだけれど古事記伝ではヒムカシ(日向風)、和訓栞など別の説では日向処が語源という。

こう考えると日本語も中々に分かり易い。

そして、西というのも日(ひ)が沈(「し」ず)むというのが語源

南も北にも、こうした分かり易い意味があったというけれども複数の説があるとのこと。

[参考]

上代語辞典編修委員会編 『時代別国語大辞典 上代編』 三省堂 1967

例えば、知床というのは地の果て『シリエトク』という意味だというし、藻岩山のモイワはモ=イワで小さい山、札幌はサッ=ポロでかわいた広い場所、稚内はワッカ=ナイで飲み水が豊富だった沢うんぬん。

でも、日本語も同じなのではないだろうか。

真っ先に思い浮かんだのは、東という日本語の意味。

東というのは、将に東を指していて非常に分かり易いとは確かに言えない。ようには思える。ところが、この東(ひがし)は「ひんがし」から転じたもの。そして、「ひんがし」は「ひむかし」から転じたものとされる。

「ひむかし」、ここまで遡ると、うん ? となる。

幾つか説はあるのだけれど古事記伝ではヒムカシ(日向風)、和訓栞など別の説では日向処が語源という。

こう考えると日本語も中々に分かり易い。

そして、西というのも日(ひ)が沈(「し」ず)むというのが語源

南も北にも、こうした分かり易い意味があったというけれども複数の説があるとのこと。

[参考]

上代語辞典編修委員会編 『時代別国語大辞典 上代編』 三省堂 1967

日吉神社:武蔵村山的情景

ハナミズキ色づく季節に

しとり雨

雨の日にも晴れ間はあるよ

君の中の心の晴れ間

だから雨は雨でも天気雨

火曜日, 10月 12, 2004

車窓に映る浜名湖

昨日の車窓から。この後、富士山を撮影するつもりがご機嫌斜め。浜松市で4月8日から開催された「浜名湖花博」が11日で閉幕。目標入場者数500万人を越える544万7788人が訪れたとのこと。

意外に筋肉痛

吉野、山の辺、合わせて20キロを歩いた影響なのか筋肉痛。20キロという距離よりも、濃霧の吉野を転がりながら下ったのが良くなかったのだろう。

京都のジューススタンドでエネルギー補給してもなかなか。今日は休憩

記憶の価値

誰でも簡単に気軽に記録できるようになった

ポーズを求めてパシャリ

ポーズで決めてパシャリ

記録は日常から離れ

記憶は写真に残り

思い出はその分だけ薄くなる

月曜日, 10月 11, 2004

残るもの、無くなるもの

京都の駅の地下街に坪庭小路オープン。

とは言っても、以前のお店はそのままということで安心。土井の志ば漬を調達するなら坪庭小路。

東本願寺の前にあった和食のお店は無くなってしまっていた。残念。

法相宗大本山薬師寺(西ノ京_大和)

[薬師寺東塔]

天平2(730)年建立。

女優に例えると八千草薫といった趣き。

天平2(730)年建立。

女優に例えると八千草薫といった趣き。

西の京へ

奈良公園では小雨が時にパラついていたけれど、西の京は雲はあるものの晴れている。

薬師寺、唐招提寺へ。

登大路

この路の、特に氷室神社の手前辺りからの雰囲気は鎌倉の杉本観音への路の雰囲気に似ている。まさか、そこまで鎌倉が古都奈良を意識したとは思えないから偶然のなせる技か。

東大寺散歩

只今、東大寺を散策中。修学旅行以来ではないけれど久方ぶり。

奈良、最終日

今日で大和路の旅もおしまい。最終日はホテルの近辺を散策するだけの予定。

日曜日, 10月 10, 2004

山の辺の道探訪記

20キロ近く走破したかもしれない。当方、健脚商売。とはいえ、今日は少々疲れた。

石上神社から始めて、夜都岐神社、竹之内集落、スサノオ神社、大和神社、崇神・景行陵、伊射奈岐神社、兵主神社、相撲社、元伊勢、狭井社、大神神社を目に焼き付けた。

[三輪山の麓、桜井市の景色]

角、切られてしまいました。

奈良といえば奈良公園の鹿。

夕方の空いた時間に春日大社まで散策。余ったチョコレートを鹿におすそ分け。

天理のアーケード

立派というほかない。一体、何メートルあるのだろうか。長さなら同じ位の所もあるだろう。驚いたのは歯抜けがないこと。

大神神社

由緒正しく、古い、この神社の鳥居が大いに気になる。山の辺では、この形式が多い。

新羅の様式の上に高句里の様式を重ねたという高麗神社の鳥居に似ている。

三輪そうめん、ぺろり

朝から山の辺の道を天理から桜井まで辿る。

時間の関係で足を運べなかったところも幾つか。短時間で古都を全て堪能するのは土台無理なので泣く泣く取捨選択。

でも、昼食は譲れない。大神神社前の福神堂でつるり。

石上神宮(山辺道_大和)

天理駅で降りて駅前で自転車を借りる。グングン自転車を漕いで天理の長い長い商店街を抜ける。朝早くだったので商店はどこも準備中。と、自転車は降りて歩きましょうという標識を目にしたので、慌てて自転車を降りる。商店街を過ぎて、天理教本部を左手に見つつ、石上神宮を目指す。

この神社は、神武帝が東征の折に携えていた平国之剣の霊である布都御霊(ふつのみたま)を祀る古社。布都御霊を祀るということで、鳥居には布都御霊大神とある。

崇神帝の頃までは宮中に祀られていたのを、現在の地に移したとされている。

素戔鳴(すさのお)尊が八岐大蛇(やまたのおろち)を斬った十握剣の霊である布都斯魂大神などを合わせて祀ってある。

このように武器に因む神社で、そもそもは大和朝廷の武器庫が置かれていた地。大和朝廷で軍事を掌った物部氏所縁の地としても知られている。

文久2(1318)年に建立された楼門。これは重要文化財に指定されている。

この写真は、草薙の剣を祀る摂社出雲建雄神社からのショット。

これが出雲建雄神社。

出雲建雄神社の前にある、永久寺から移築された割拝殿(国宝)。

永久寺は鳥羽帝の勅願によって永久元(1113)年に建立された寺院。延元元(1336)年には後醍醐帝が身を潜めたことでも知られ、一時は52の僧坊を抱えるほど隆盛を極めた。

しかし、明治の廃仏毀釈によって廃寺とされ、僅かに石上神宮に残る割拝殿のみとなってしまった。

割拝殿を見学してから、楼門を潜って拝殿へ。

この拝殿は、永保元(1081)年に白河帝が内裏の神嘉殿を移築したものとされる。

この神社は、神武帝が東征の折に携えていた平国之剣の霊である布都御霊(ふつのみたま)を祀る古社。布都御霊を祀るということで、鳥居には布都御霊大神とある。

崇神帝の頃までは宮中に祀られていたのを、現在の地に移したとされている。

素戔鳴(すさのお)尊が八岐大蛇(やまたのおろち)を斬った十握剣の霊である布都斯魂大神などを合わせて祀ってある。

このように武器に因む神社で、そもそもは大和朝廷の武器庫が置かれていた地。大和朝廷で軍事を掌った物部氏所縁の地としても知られている。

文久2(1318)年に建立された楼門。これは重要文化財に指定されている。

この写真は、草薙の剣を祀る摂社出雲建雄神社からのショット。

これが出雲建雄神社。

出雲建雄神社の前にある、永久寺から移築された割拝殿(国宝)。

永久寺は鳥羽帝の勅願によって永久元(1113)年に建立された寺院。延元元(1336)年には後醍醐帝が身を潜めたことでも知られ、一時は52の僧坊を抱えるほど隆盛を極めた。

しかし、明治の廃仏毀釈によって廃寺とされ、僅かに石上神宮に残る割拝殿のみとなってしまった。

割拝殿を見学してから、楼門を潜って拝殿へ。

この拝殿は、永保元(1081)年に白河帝が内裏の神嘉殿を移築したものとされる。

吉野に歴史を想う

遊歩道として整備はされているのだけれど、雨のために足場が悪い。そのことがなおさら、吉野の山を開いた役行者の時代や源義経、後醍醐帝の時代を彷彿とさせる。

これでは大軍で攻め登るのは大変だろう。