|

|

| 源八幡太郎義家の三男源加賀介義家が下野国足利郡に土着。その子である義康が足利陸奥判官を称し足利氏の祖となる。この足利氏は後に室町幕府を開く。家紋は二引両。  足利 鎮守府将軍藤原秀郷の五世頼行の子である淵名兼行の子の成行が下野国足利郡に土着し足利を名乗る。なお、この藤原氏流足利氏(藤姓足利氏)の基綱が佐野庄司の養子となったことにより佐野氏が生まれる。

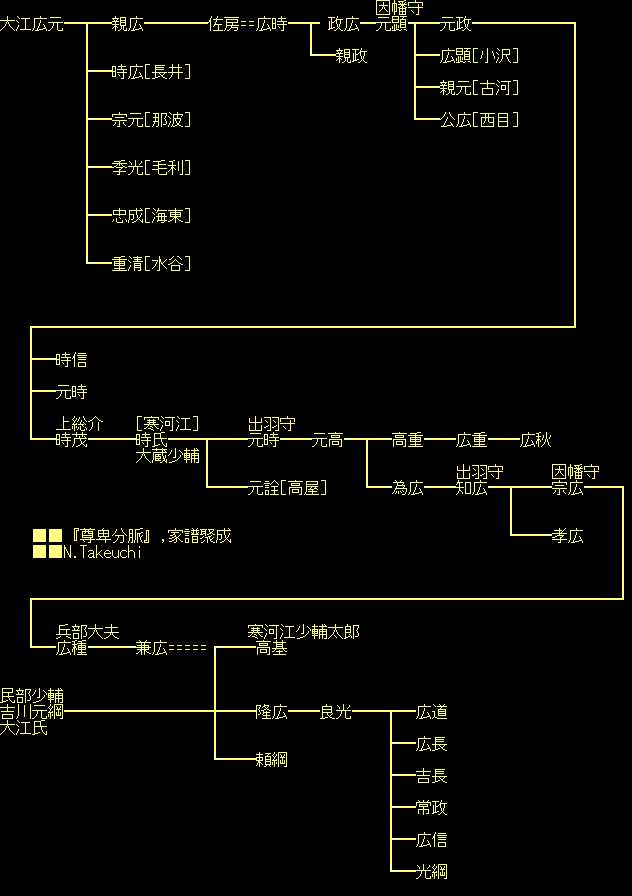

竜造寺 鎮守府将軍藤原秀郷の七世佐藤公清(きんきよ)の代で九州に土着。公清の孫が佐賀は竜造寺村に居を定め竜造寺を称する。  寒河江 南北朝時代に出羽国で南朝方として活躍した大江氏の流れを汲む。大江氏は出羽管領斯波兼頼と激闘を繰り広げる。正平23(1368)年、斯波兼頼は鎌倉公方足利氏満の支援のもと大江氏を主体とする出羽南朝軍に挑む。これが世に言う漆川の戦い。この戦いで総大将の溝延茂信(時信)、弟左沢元時ら大江一族は自刃し族滅に近い状態となる。この時に難を逃れた大江時氏が足利側に下り勢力を縮小させて地方豪族寒河江氏として存続した。この寒河江氏は、天正12(1584)年に、寒河江高基が最上義光に攻め滅ぼされたことで一旦滅亡する。その後、最上義光は、会津芦名氏の庇護下に置かれていた良光を以って寒河江家を再興させている。これは、良光の母親が最上一族である天童頼久の娘だったこと、旧家臣団の懇願があったことに加えて、新領地支配を固めるためだったとされる。   延沢 最上八楯城将の一人である能登守満延が天文16(1547)年に延沢城を築き延沢を称した。満延(満重、信景)は天童頼澄らと最上義光と刃を交えたことで知られる。後に、最上氏に従い、子の遠江守満昌は最上義光の娘を妻とした。元和8(1622)年に主君である最上家が改易になると肥後加藤家預かりとなる。

|

|