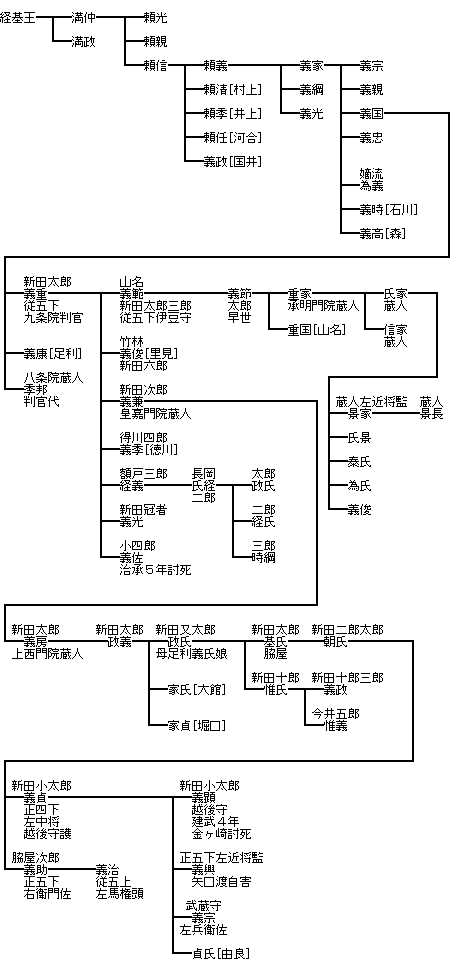

前九年の役、後三年の役(1083-87)で勇名を馳せた源 義家の子の義国が下野に本拠地を構え、義国の子の義重が隣の上野国新田郡に開発領主として土着して新田氏を称したことを始めとする。義重の弟の義康は下野国足利にあって足利氏の祖となっている。

義国は義家の三男で母親は藤原有綱もしくは有継の娘とされている。康和年間に、同じ源氏一族の佐竹昌義と争い討ち取っている。1150(久安年間)年頃に、御所参内の途上で内大臣藤原実能に雪辱を受け、配下が実能邸を焼き討ちにしたことが原因で下野国の足利に蟄居。1154(久寿元)年には出家し加賀介に由来する荒加賀入道を名乗っている。

義国の子の義重の娘は源頼朝の兄に当たる鎌倉悪源太義平の妻となっている。しかし、源氏嫡流が平家に敗れて逼塞の後、治承4年に源 頼朝が挙兵した時、義重は自分こそ源氏の棟梁に相応しいとの考えを抱いていたために応じなかった。義重が頼朝の軍に加わったのは、頼朝が鎌倉入りした後であり、頼朝の側近の安達藤九郎盛長による再三の催告の後。義重と頼朝の因縁はここで終わらない。1183(寿永元)年に、頼朝は亡き兄義平の妻、つまり義重の娘に対して伏見冠者広綱を通じてラブレターを出すのだ。頼朝からのラブコールに嫌気をさした義平の妻は父の義重に相談。義重は帥六郎との縁談をまとめ、頼朝を袖にしている。この辺りは、頼朝の妻である北条政子との関係も気になるところ。義重の死後、政子は義重のことを「故仁田入道上西は源氏の遺老、武家の要須なり」としている。但し、同族の足利氏が直ぐに北条執権家との姻戚関係を結び源氏の嫡流に近い立場でありながら鎌倉御家人としての立場を鮮明にしていったのに対して、新田氏はより将軍家に近いという立場が災いして時代の流れに乗り遅れた観があった。

義重の長男義範は上野国多胡郡山名郷に分家して山名を名乗り山名氏の祖となっている。また、二男義俊は同国碓井郡里見郷で分家し里見氏の祖となった。新田氏の嫡流を承継したのは義重の四男の義兼。母親は熱田大宮司範季の娘だったというから血筋の良さといったところか。義兼は勝長寿院落慶の折には頼朝に随兵として供奉しているのを始め、奥州の藤原泰衡討伐にも供奉。入洛時には得川義秀とともに先陣を務めている。

この義兼の孫の政義が大番役で在京中に出家したことによって所領を没収。新田氏は逼塞を余儀なくされる。政義は父の義房が祖父の義兼よりも先に亡くなったために若年で新田惣領家を承継。妻には同族の足利義氏の娘を迎えている。政義にも曽祖父義重以来の源氏一門の筆頭としての意識があったのか。京都での大番役を務めている最中にあろうことか、鎌倉に許可なく昇殿と検非違使への任官を求めてしまう。朝廷が義兼の要求を退けると、今度は無断出家と帰郷に及んだのだ。幕府は事態を重く見たが足利氏の働きによって辛うじて庶流の世良田義季と岩松時兼に半分惣領が認められた。しかし、新田氏は風前の灯に近いものとなる。

世良田義季の死後、半分惣領の地位は次男の頼氏に承継。三河守となることで完全に新田惣領家を凌ぐようになっていく。ここで、北条得宗家との軋みを生じるようになり、1272(文永9)年に頼氏は佐渡へと配流される。この事態となって、本来の惣領家である新田氏が徐々に勢力を盛り返していく。頼氏の家督を継いだ次男教氏の孫の満義の代には、世良田家は新田義貞に従って1333年(元弘3)に鎌倉攻めを行っている。

新田義貞の代で新田氏はかつての栄光を取り戻したと言える。とはいえ、長い間、地方御家人として過ごしてきたという歴史を書き換えることは出来ない。鎌倉攻めに功績があり、建武政権下でも武者所頭人や越後守護といった要職に任じられたとは言え、鎌倉攻めに従った多くの関東武士は足利高氏に従ったものであり、一旦、高氏が建武政権に叛旗を翻すと、新田氏は再び不利な立場へと追いやられていく。

1336(延元元)年には村上源氏の北畠顕家とともに足利高氏を西に追いやったものの、すぐに盛り返され楠木正成とともに摂津湊川での防戦に敗れている。

その後に、恒良親王と尊良親王を奉じて金ヶ崎城に移るも、足利一族の斯波高経によって攻城され恒良親王捕縛、尊良親王と義貞の子の義顕が自害に追い込まれた。

義貞は脱出したものの越前足羽郡藤島で斯波高経に敗れ生涯を閉じた。義貞の弟の脇屋義助は、義貞の死後も、伊予に赴いて善戦したが及ばず敗死。義貞の子義興も戦死。

同じく子の義宗は密かに現在の所沢の薬王寺の場所に隠れて再起を図ろうとしたが、足利氏の打ち立てた室町幕府や鎌倉府の勢力基盤が確固たるものになる中で、一族の再興を諦め仏門に帰依した。

新田氏の血脈は庶流の山名、里見、岩松といった足利方に与した一族に受け継がれ、新田庄は岩松氏へと引き継がれた。

posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.