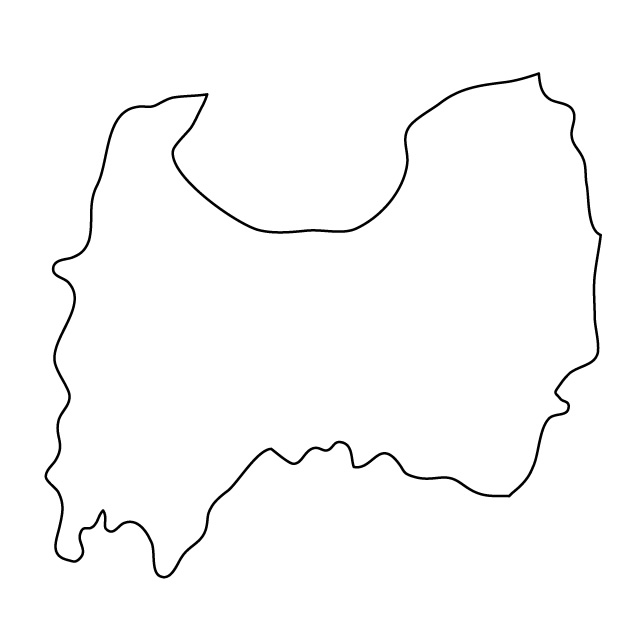

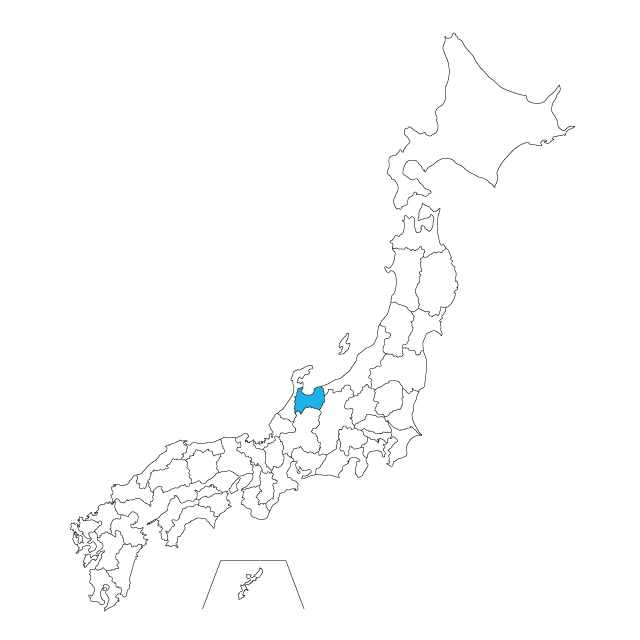

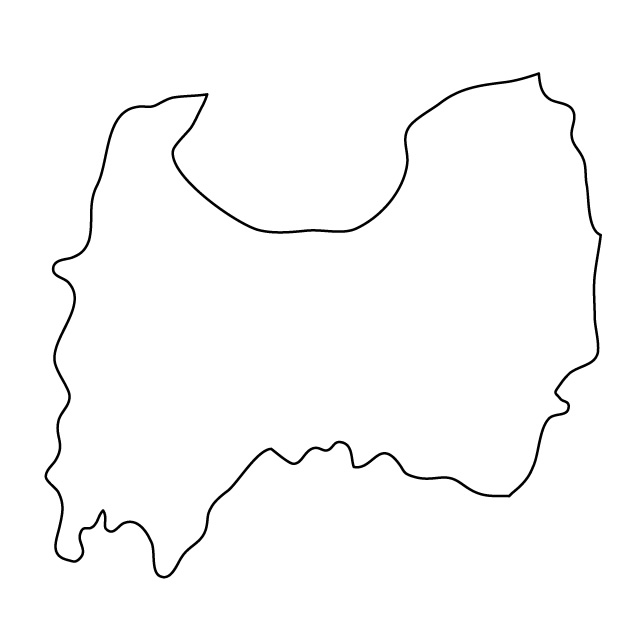

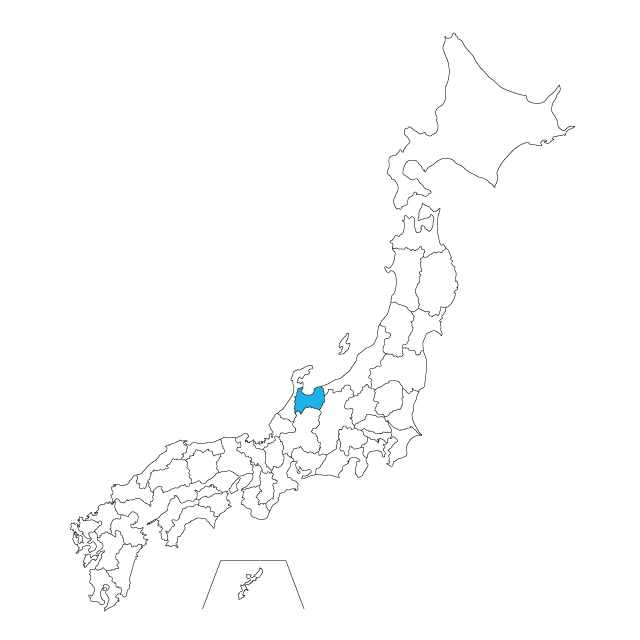

富山県 𝒯ℴ𝓎𝒶𝓂𝒶

新川郡/婦負郡/射水郡/砺波郡

江戸時代,前田家が加賀・能登・越中の3ケ国,現在の富山県と石川県に当たる地域を支配したことから富山県と石川県の名字は似ている.富山には寛永16[1639]年に前田利次に10万石が分知されて富山藩が成立している.しかし,射水郡・砺波郡・新川郡東部は加賀藩のままとなったため,特にこの地域では石川県との類似性が強い.

とはいえ,富山県ならではの名字も,金山・金森・土肥[Doi]・能登・柳瀬・東海などが知られる.土肥は鎌倉時代初期に相模国を中心に栄えた相模土肥家の一族で鎌倉時代後期から戦国時代末期に越中国で栄えた越中土肥家の末裔.

隣の石川県は地域外からの移住が多かった地域として知られるが,現在の富山県,かつての越中国はそれほどではなかった.

そのため,孝元天皇の末裔である波利古臣を祖とする砺波郡の利波臣氏,波利古臣の兄・麻都臣を祖とする射水郡の射水臣氏の血脈を受け継ぐ一族が勢力を保つこととなった.

滋賀県石山寺蔵『越中国官倉納穀吏替帳』によると,天平勝宝3[75l]年から延喜10[910]年までの160年聞に利波臣一族から多くの郡司を輩出していることが知られる.また,延喜10[910]年以降は砺波郡の大領・少領は利波臣一族から射水臣氏と移ったと考えられる.とはいえ,両氏は,そもそも同族であるし,利波臣一族は一方的に衰退した訳ではなく,平安時代中期から鎮守府将軍藤秀郷の流れを汲む井口家などの一族と一体化して武士団を形成していくこととなる.

このような武士団の中核にあったのが石黒家であり,井口・野尻などの各家と寿永2[1183]年の「倶利伽羅合戦」で勇名を馳せることとなる石黒武士団を形成し,ともに利波臣氏の血を受け継ぐとされている.

また,立山を開山したとの伝承を持つ佐伯氏は古代豪族の佐伯氏が早い時期に越中入りして土着した一族として知られる.

越中国 ℰ𝒸𝒸𝒽𝓊

歴代越中国司

- 田口年足:天平4[732]-

- 大伴家持:天平18[746]-

- 茨田王:天平19[747]-

- 石川豊人:天平勝宝6[754]-

- 阿部広人:天平宝字5[754]-

- 佐伯御形:天平神護3[767]-

- 甘南備伊香[敏達天皇後裔]:神護景雲2[768]-

- 石川真守:宝亀3[772]-

- 牟都伎王:宝亀7[776]-

- 安倍笠成:宝亀8[777]-

- 調使王:延暦2[783]-

- 紀馬守:延暦4[785]-

- 藤原鷹養[南家豊成流]:延暦8[789]-

- 石浦王[天武天皇後裔]:延暦10[971]-

- 石淵王:延暦18[799]-

- 藤原鷹養:弘仁3[812]-

- 登美藤津[用明天皇後裔]:弘仁5[814]-

- 和気真綱[和気清麻呂の五男]:弘仁14[823]-

- 藤原三成[南家巨勢麻呂流]:天長2[825]-

- 藤原良房[北家,摂政太政大臣]:天長7[830]-

- 正行王[桓武天皇の孫]:承和5[838]-

- 朝野鹿取[忍海原鷹取の子]:承和9[842]-

- 御船氏主:承和10[843]-

- 源明[嵯峨源氏,横川宰相入道]:承和14[847]-

- 藤原安永[北家]:嘉祥元[848]-

- 和気豊永:嘉祥元[848]-

- 紀椿守:仁寿元[851]-

- 春日雄継:仁寿3[853]-

- 源啓[嵯峨源氏]:斉衡3[856]-

- 平房世[桓武平氏]:天安2[858]-

- 広宗糸継:貞観元[859]-

- 橘春成:貞観3[861]-

- 藤原春岡[藤原北家魚名流]:貞観4[862]-

- 基棟王[桓武天皇の孫]:貞観5[863]-

- 棟貞王[桓武天皇の孫]:貞観7[865]-

- 良秀王:貞観10[868]-

- 峰雄:貞観13[871]-

- 橘宗嗣:貞観13[871]-

- 善淵永貞[六人部氏]:貞観18[876]-

- 春岳冬通:元慶2[878]-

- 源湛[嵯峨源氏]:元慶7[883]-

- 橘休䕃:仁和3[887]-

- 橘秋貞:寛平9[897]-

- 佐伯有若:延喜5[905]-

- 清原正基:延喜10[910]-

- 惟親[姓不詳]:延喜20[920]-

- 葛井清明:延長8[930]-

- 藤原仲遠:天禄元[970]-

- 紀斉名[田口氏]:長徳3[997]-

- 藤原正家[北家真夏流日野家]:康平4[1061]-

- 豊原奉季:治暦3[1067]-

- 藤原資清:承暦元[1077]-

- 藤原公盛:承暦4[1080]-

- 橘頼里:寛治5[1091]-

- 藤原通季[北家閑院流西園寺家]:康和元[1099]-

- 近衛基実[六条摂政]:康和2[1100]-

- 源重資[醍醐源氏]:康和5[1103]-

- 高階宗章:嘉承元[1106]-

- 藤原宗隆[葉室家,梅小路中納言]:嘉承2[1107]-

- 鈴木重康[藤白鈴木氏]:

- 源俊親:永久2[1114]-

- 中原成俊:天治元[1124]-

- 徳大寺公能[大炊御門右大臣]:大治元[1126]-

- 源仲経:大治2[1127]-

- 平忠盛[桓武平氏維衡流]:大治2[1127]-

- 藤原顕長[北家勧修寺流葉室家,八条中納言]:大治4[1129]

- 源雅光:大治5[1130]-

- 源忠兼:長承元[1132]

- 源顕定[村上源氏]:長承2[1133]

- 源資賢[宇田源氏]:保延3[1137]

- 藤原顕成:久安2[1146]

- 高階政家:久安4[1148]

- 藤原隆教:仁平2[1152]

- 藤原光隆[藤原北家利基流,猫間中納言]:保元2[1157]-

- 平教盛[平清盛弟,門脇殿]:平治元[1159]-

- 藤原光雅[北家勧修寺流葉室家,堀河中納言]:永暦元[1160]-

- 藤原定隆[北家良門流]:長寛2[1164]-

- 藤原資頼[北家大炊御門流]:永万元[1185]-

- 藤原隆保:仁安2[1167]-

- 源有雅[宇田源氏,佐々木野中納言]:仁安3[1168]-

- 平盛俊[平清盛政所別当]:安元元[1175]-

- 清原頼業[車折明神]:安元2[1176]-

- 藤原雅隆[北家良門流]:治承3[1179]-

- 平業家:治承4[1180]-

- 藤原範高:寿永2[1183]-

- 平親長:寿永2[1183]-

- 大内惟義[源義光の曾孫]:文治元[1185]-

- 藤原家隆[北家利基流]:文治元[1185]-

- 藤原資家[北家長家流]:建久元[1190]-

- 藤原公長:建久9[1198]-

- 藤原頼継:元久2[1204]-

- 藤原頼季:元久2[1204]-

- 藤原宗明:建永元[1206]-

- 藤原仲経[北家水無瀬流水無瀬家]:承元2[1208]-

- 源資俊:承元2[1208]-

- 中院定清[村上源氏定房流]:

歴代越中守護

- 比企朝宗:建久2[1191]-:若狭・越前・加賀・能登・越後・佐渡守護兼務.

- 北条朝時:承久3[1221]-:加賀・能登・越後・佐渡守護兼務.

- 名越公時:弘安7[1284]-:越後守護兼務.

- 名越時有:

- 吉見頼隆:建武3[1336]-:能登守護建武.

- 普門利清:建武4[1337]-

- 桃井直常:康永3[1344]-

- 井上俊清:観応2[1351]-

- 細川頼和:延文5[1360]-

- 斯波高経:康安元[1361]-

- 斯波義将:貞治2[1363]-

- 桃井直信:貞治6[1367]-

- 斯波義将:応安元[1368]-

- 畠山基国:康暦2[1380]-:山城・河内・尾張・能登・紀伊守護兼務.

- 畠山満則:応永13[1406]-:河内・能登・紀伊守護兼務.

- 畠山満家:応永15[1408]-:山城・河内・伊勢・紀伊守護兼務.

- 畠山持国:永享5[1433]-:山城・河内・紀伊守護兼務.

- 畠山持永:

- 畠山義就:長禄2[1458]-:山城・河内・紀伊守護兼務.

- 畠山政長:寛正元[1460]-:山城・河内・紀伊守護兼務.

- 畠山尚順:永正5[1508]-:河内・紀伊守護兼務.能登畠山家と越後守護代の長尾能景に要請し加賀一向一揆を討伐しようとするも,神保慶宗の離反により長尾能景が討死[般若野の戦い,1506].長尾能景の子の為景はは神保慶宗討伐を理由として越中新川郡の割譲を受ける.

- 畠山政国:

国人衆

神保

上野国多胡郡辛科郷神保邑[群馬県高崎市]を発祥の地とする惟宗氏.

鎌倉時代以来の畠山家の家臣であり,畠山家が越中守護となったことを契機に永享年間に越中入りした.

神保国宗の代に婦負郡守護代となっている.

放生津を本拠としていたが,支配領域の拡大により富山城へと居城を移した.

椎名

桓武平氏の流れを汲む房総平氏の千葉一族のうち,下総国千葉郡椎名郷[千葉県千葉市緑区]を発祥の地とする一族.

越中守護となった畠山家の家臣となり,後に,新川郡守護代に任じられた.

越中守護の畠山尚順が越後守護代の長尾能景に援軍を要請して加賀一向一揆軍を討伐しようと企てた際に神保慶宗が離反.長尾能景は討ち死にした.このために,長尾為景は越中守護の畠山尚順から新川郡守護代に任じられて,神保慶宗・椎名慶胤連合軍を打ち破った.

松倉城を居城としたが,越後守護代の長尾家が新川郡守護代となったことで,松倉城には越後軍が駐屯し,椎名家は又守護代の地位に甘んじざるを得なくなった.

斎藤

藤原利仁流斎藤氏の流れを汲み,観応の擾乱の際に桃井直常を討伐した戦功によって,斎藤左衛門大夫入道常喜が越中国楡原保を得たことを起源とする家.

城生城を本拠とした.

上杉謙信が越中守護代の神保家の居城である富山城を攻略すると上杉家配下となる.しかし,上杉謙信の死後は織田家に従った.

佐々成政と豊臣秀吉の抗争の中で,斎藤信利は神保氏張に城生城を奪われ義兄の姉小路頼綱を頼って飛騨に落ち延びた.

参考文献

- 米国雄介『古代国家と地方豪族』教育社,1979

- 米沢康『越中古代史の研究』越飛文化研究会,1965

- 磯貝正義『郡司及び妥女制度の研究』古川弘文館,1978