|

|

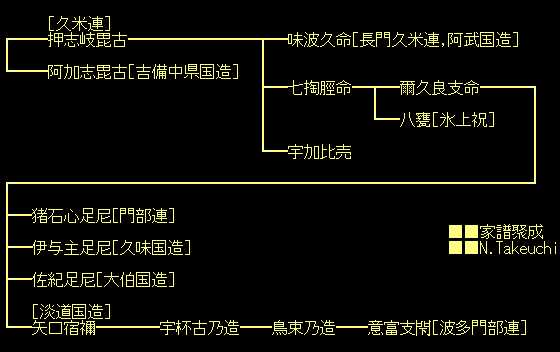

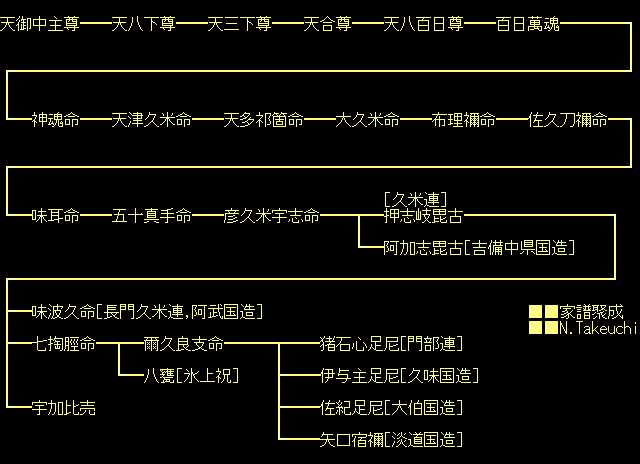

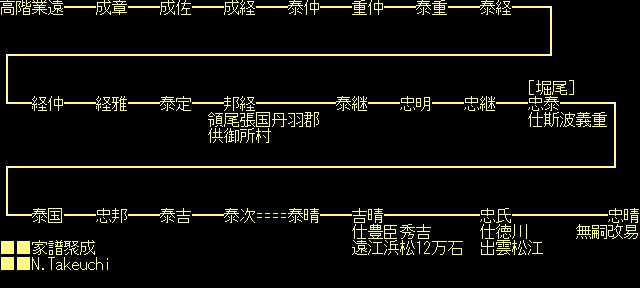

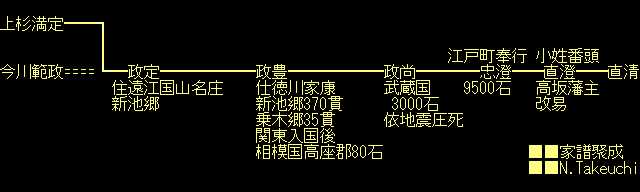

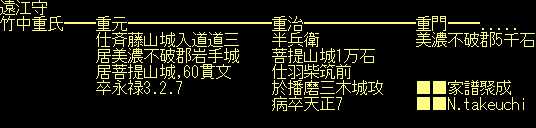

| 久米連爾久良支命の子、矢口宿禰が淡道(淡路)国造となったことに始まる家。   久米連 来目とも。大和国高市郡久米郷(橿原市久米町久米御県神社)を発祥の地とする軍事部民伴造氏族。『新撰姓氏録』によると高御魂命系と神魂命系の久米一族を載せる。このうち伊予国久米郡(松山市居相町、伊予豆比子神社)を本拠とした久味国造家は神魂命系と考えられている。   堀尾(高階氏流_出雲国松江藩主家) 古くから尾張国に土着した一族。尾張守護斯波氏そして守護代織田氏に仕える。堀尾吉晴の時に豊臣秀吉の旗下に属し、小田原征伐の戦功によって遠江浜松12万石に取り立てられる。秀吉亡き後は徳川陣営に組し会津征伐に参加。出雲国松江藩24万石を領するに至るも忠晴に嗣子なく廃絶した。家紋は抱き茗荷。なお、系譜は『堀尾系図』による。   加々爪(清和源氏今川氏流_武蔵国高坂藩主家) 今川範政の養子となって加々爪を名乗ったという。加々爪政豊は桶狭間の戦いの後も今川氏真に仕えていたが、徳川家康が永禄11(1568)年に遠江に進出した時点で徳川の旗下に入った。慶長元(1596)年に家康上洛に供奉した政尚は地震の為に伏見で圧死。家督は嫡子忠澄に。忠澄は秀忠の寵愛を受け、大目付にまで昇る。その子の直澄は武蔵国高坂藩1万石を得るも勤務不行届として改易された。家紋は竹の丸に舞雀。   竹中(清和源氏支流) 『寛政重修諸家譜』には清和源氏とある。但し詳らかならず。重氏が斉藤道三の将として活躍したことで歴史の表舞台に登場。重氏は美濃国岩手城に居を構える岩手弾正を攻略、その城を居城とした。その子が豊臣秀吉の軍師として黒田(官兵衛)如水と双璧をなした半兵衛重治。重治は斉藤龍興に仕えていたものの、主君の暗愚を見て不破軍栗原山に隠居。それを惜しんだ織田信長の将で墨俣城にあった豊臣秀吉が半兵衛を熱心に口説いて陣営に迎えた。秀吉の与力となって以降、浅井長政攻めや長篠の戦いで活躍。将来を嘱望されるも、別所長治の播磨国三木城攻略中に惜しくも病没。生前に伊丹城で謀反を起こした荒木村重に幽囚の身とされた黒田如水を救った縁により、子孫は黒田家の庇護を受けた。家紋は丸に九枚笹。   |

|