|

|

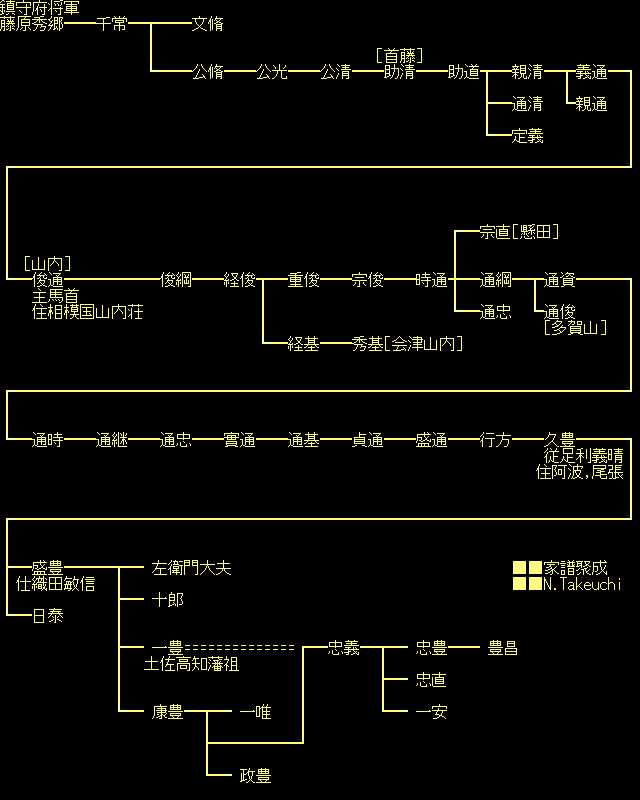

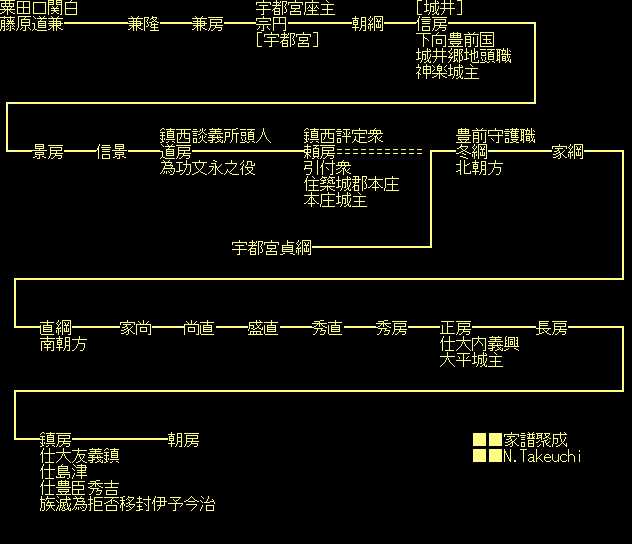

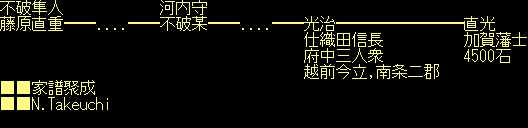

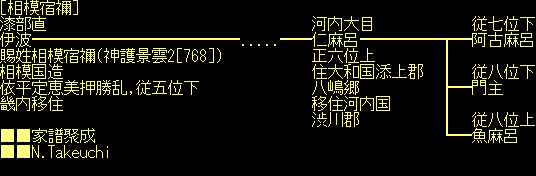

| 首藤義通の子俊通が相模国山内に住んで山内首藤を名乗ったことから始まる。鎌倉幕府で伊勢国、伊賀国守護職を歴任するも、北條氏に追われ越後や備後に土着する。備後に下向した山内氏の中から後に室町将軍家(所伝義晴.義稙ヵ)に従って阿波国、尾張国に土着する一派が出る。これが戦国大名山内氏。山内盛豊は尾張守護代岩倉城主織田敏信、信安に仕える。その子である一豊は織田信長に仕え、豊臣秀吉の配下で若狭国高浜城主、近江国長浜城主そして遠江国掛川城主5万石の大名となる。後に徳川家康に仕え土佐国高知20万石の国主に取り立てられた。なお、備後へ下向した山内氏の嫡流は阿波、尾張には移らず備後に残り毛利家に属し、越後に下向した分流は上杉家に仕えた。家紋は丸に三つ柏。   城井(藤原北家冬嗣流宇都宮支族) 鎌倉時代には多くの関東武士が全国各地に所領を得て拡散していった。城井氏もその一つ。中央貴族藤原氏の血を引く宇都宮氏の宇都宮信房が源頼朝による平氏残党討伐のために豊前国城井郷に地頭職を得て下向したのが始まり。城井に定着し九州における有力御家人となる。南北朝の動乱期も強かに生き抜き、戦国時代も大内氏、大友氏、そして島津氏と主家を換えて生き延びた。しかし、豊臣秀吉の天下になって後、所領を伊予国今治に移すことを命じられる。父祖伝来の地を様々な方策で守り抜いてきた地を離れることを城井鎮房は拒否。その混乱の最中に黒田孝高が入封。城井勢と黒田勢との攻防戦となる。城井鎮房は家臣団に同調し黒田軍と激闘の末、黒田長政によって族滅に追い込まれた。   大井(清和源氏小笠原氏流) 信濃の名族、小笠原長清の七男朝光が佐久郡大井郷に住んで大井を称したことに始まる。武田氏に仕え、中でも平賀城主であった玄信の武勇が知られる。耳取政成は武田信玄、勝頼に仕え、武田氏滅亡後は徳川家康に仕えて耳取郷を安堵されている。家紋は松皮菱。   不破 織田信長配下で前田利家、佐々成政、不破光治が府中三人衆と称された。その光治の一族。父祖伝来の地は苗字から美濃国不破郡ではないかと考えられるが不詳。土岐頼芸に従い、後に土岐氏を逐った斉藤道三に従い安八郡を支配。さらに、織田信長に仕える。『美濃明細記』に家祖を藤原直重と伝えるが直重と織田勢の不破氏との関係は定かではない。光治亡き後、嫡子の直光は前田家に仕えた。   相模宿禰 相模国の旧族。伊波の代に中央に出て大和朝廷に仕え相模宿禰を賜姓される。天平宝宇8(764)年に恵美押勝の乱平定の軍に参加し、故郷の地相模の国造に任命される。しかし、相模国に戻ることなく畿内に留まり、大和国添上郡を新たな本拠地とした。   |

|