紀三井寺(和歌山)

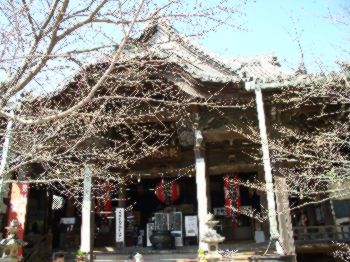

西国第2番札所、救世観音宗総本山紀三井寺。紀三井山護国院という。

JRの駅を出ると目の前の山の中腹に紀三井寺の本堂を見ることが出来る。

通りを少し歩いてわき道に入り、入山料50円を支払って登る。

紀三井寺は宝亀元(770)年に唐の為光上人によって開かれた古刹。

名前は紀州の3つの井戸のある寺というところに由来するという。

脇に写っているのが昭和44年建立の松下幸之助翁寄進の松下講堂。

護国院多宝塔。嘉吉元(1441)年に倒壊した仏塔が、宝徳元(1449)年に再建されたとされる本瓦葺の室町中期の様式を伝える建築。

下層は柱間三間四方に逆蓮柱付高欄を廻らせた円柱が附属し、両向唐戸と花頭窓を持っている。

一方の上層は12本の円柱が円形を作り出し、亀腹の上に高欄を設けてある。更に、下層ともども軒は二軒繁垂木に四隅風鐸という様式。

この坂が「結縁坂」。昔、紀伊国屋文左衛門と和歌浦の玉津島神社宮司の娘かよが出会い、その後の紀伊国屋文左衛門の成功の発端となった場所。

2005.3.19(土)訪問